“Lésbica” é o único conceito que conheço que existe para além das categorias de sexo (mulher e homem), pois o sujeito designado (lésbica) não é uma mulher nem economicamente, nem politicamente, nem ideologicamente. O que constitui uma mulher é uma relação social específica com um homem, uma relação que chamamos servidão, uma relação que implica obrigações pessoais e físicas, e também econômicas (“atribuição de residência”, trabalhos domésticos, deveres conjugais, produção ilimitada de filhos, etc.), uma relação da qual as lésbicas escapam quando rechaçam se tornarem ou continuarem sendo heterossexuais. Somos desertoras da nossa classe (…).

Author Archives: I EPL

As políticas neoliberais e neocoloniais e o regime heterossexual, Celenis Rodriguez e Yuderkis Espinosa Miñoso

Esta é uma tradução que compõe uma série de três textos elaborados pela ekipa organizadora do X Encontro Lésbico-Feminista de Abya Ayla (X ELFAY, Bogotá, Colômbia, 2014), cujo objetivo era nortear as reflexões das participantes sobre os três eixos centrais daquele Encontro. Para mais informações sobre os ELFAY, veja o documento de memórias elaborado pelas compas da Colômbia: http://glefas.org/download/biblioteca/lesbianismo-feminista/memoria-x-elfay-colombia-2014-v.pdf

———————————–

Sub-eixo 1: As políticas neoliberais e neocoloniais e o regime heterossexual

Por Celenis Rodriguez e Yuderkis Espinosa Miñoso

Introdução

Para muitas lésbicas feministas radicais, desde sempre foi importante pensar e definir a heterossexualidade como um sistema ou regime político, mais do que uma mera orientação sexual. É por isso que, para muitas de nós, a política lésbico feminista, mais do que uma política para o benefício próprio das lésbicas como uma identidade particular, tem sido uma política dirigida contra o avanço do patriarcado e a produção de sujeitos masculinos e femininos, na qual se sustenta. Entendemos por regime heterossexual, tal como propôs Wittig, o conjunto de discursos, instituições, mecanismos e práticas que organizam a vida social sobre a pretendida ideia da diferença sexual como algo natural ou dado, sobre o qual se funda toda sociedade ou comunidade. Para Wittig, a ideologia da diferença sexual instala a ideia da diferença entre os dois sexos, que tem efeitos não só no nível simbólico y na significação do mundo, senão efeitos materiais – econômicos e políticos – na vida de quem é definidos pela relação heterossexual como homens e mulheres. Para Wittig, a categoria de sexo, ainda que abstrata, produz materialidade à medida que define uma relação hierárquica e os sujeitos desta relação.

É interessante, no entanto, o que acontece com estas interpretações quando as submetemos a uma revisão crítica a partir das condições histórico-políticas que originam e possibilitam a experiência e a conformação da Abya Yala, enquanto um continente marcado pela ferida colonial e a colonialidade. A partir da radicalidade desta consciência, encontramos um problema general nestas teorias que foram produzidas na Europa e nos EUA, gozando de um privilégio de legitimidade e universalidade graças à maneira na qual, com a modernidade ocidental, estas regiões se instauraram como centros mundiais de produção de Verdade científica e objetiva. É importante dizer que a produção teórica feminista não escapou deste modelo de corte universalista, nem lésbico feminista, nem nenhuma tentativa de explicar a sexualidade, que foi em grande parte produzida nos centros hegemônicos de produção do conhecimento, de acordo com os mesmos padrões e a pretensão de generalização ao resto dos povos e culturas, sobre quais são as explicações e interpretações da experiência histórica do Ocidente, particularmente Europa. Entendemos que a experiência de pertencer a uma região que foi submetida ao extermínio sistemático, tanto material como simbólico, por meio do processo de colonização, sujeição, saque e exploração da população não é um dado menor que possa continuar sendo esquivado ou desconsiderado de uma teoria que explique a heterossexualidade como um regime e a diferença sexual como uma ideologia política que hoje funciona globalmente.

A diferença entre colonialismo e colonialidade

Antes de continuar, há uma diferença entre colonialismo e colonialidade, tal como estamos entendendo-os hoje na América Latina, que nós gostaríamos de explicar, já que, a nosso ver, nos ajuda a melhorar nossa interpretação do presente, permitindo superar uma perspectiva fragmentada da opressão para observar a maneira em que o racismo, o capitalismo neoliberal, a expansão e instalação do patriarcado e o regime heterossexual se codeterminam, de forma que é inadequada uma análise e uma política centrada em sua atuação separada, unívoca ou somatória.

Entendemos por colonialismo a política levada a cabo por algumas nações contra outros povos e/ou culturas, com o objetivo de subjugar, dominar, espoliar, subtrair seus bens naturais, culturais, materiais e simbólicos. O colonialismo implica em um país invasor, imperialista, e um/uns país/países dominado/s econômica, política, social e militarmente. O colonialismo está intimamente ligado ao surgimento e desenvolvimento do capitalismo e a uma economia de mercado, graças à qual ele conseguiu desenvolver-se e impor-se como uma perspectiva e um modelo econômico depredador, explorador e apropriador do excedente de mercadoria produzida pelos grupos e dos subjugados e escravizados pela empresa colonial, povos que foram inferiorizados como sem história, sem cultura, sem saber… gente não humana ou quase humana. Para várias teorias, o colonialismo e o capitalismo surgem conjuntamente desde o final do séc. XV com o chamado “descobrimento da América” e com a instalação e desenvolvimento de um comércio mundial de mercadorias e mão de obra gratuita escrava, que trabalha para a acumulação de riqueza das metrópoles.

São utilizadas as expressões neocolonialismo e neoliberalismo para expressar as formas atuais e as novas configurações que adotam o liberalismo econômico baseado no livre mercado (autorregulado de acordo com a lei do mais forte e mais dotado) e as formas contemporâneas de dominação dos países que surgiram depois dos processos de independência das regiões colonizadas. Como parte desta contemporaneidade, observamos situações específicas de dominação, exploração econômica e saque que vivemos nos nossos territórios. Estão relacionadas com os processos de marginalização e expulsão dos grandes grupos populacionais marginais que habitam as grandes cidades e centros urbanos; e com as novas tentativas de despojo e deslocamento forçado da população que tem vivido e resistido comunitariamente em territórios ancestrais fora do modelo dos estados-nação modernos. Hoje estas populações são submetidas a uma nova investida do Estado – e acordos com grupos econômicos transnacionais e o mercado –, que necessita destes territórios para instalar projetos de megamineração a céu aberto; privatizar as fontes de água potável; desenvolver a agricultura extensiva dependente de laboratórios que manipulam geneticamente as sementes e depredam, com sua cultura de maior lucro, todo o modelo anterior baseado em uma relação menos hierárquica entre o animal humano e o seu entorno.

A teoria feminista tem tentado demonstrar a relação entre colonialismo, capitalismo, patriarcado e regime heterossexual. Tentaram demonstrar a maneira com a qual o sistema capitalista se beneficia da divisão sexual do trabalho e do trabalho não assalariado das mulheres, que inclui tarefas reprodutivas e de cuidado que permitem assegurar a reprodução da força de trabalho e a raça. A partir de uma perspectiva materialista, a relação hierárquica do casal heterossexual homem-mulher é a que garante não só a dominação do par mulher, senão também a reprodução da força de trabalho e o capital. Para várias lésbicas feministas radicais, o lesbianismo se apresenta como uma relação não reprodutiva e, portanto, anticapitalista. Assim, autoras como Cheryl Clarke, lésbica feminista marxista e antirracista, pensam no lesbianismo como um ato de resistência, mostrando que este “tem toda a possibilidade de transtornar a heterossexualidade como um dos sistemas da opressão das mulheres, sempre e quando partir de uma visão antirracista e anticlassista”.

Desta maneira, nos últimos anos foi concebido o conceito de colonialidade para compreender a maneira pela qual o colonialismo não se refere somente a um momento histórico ou uma etapa do passado que parece ter sido superada com os processos de independência e de conformação dos Estados nacionais nos antigos territórios ocupados, mas remonta a um contínuo histórico cujos efeitos continuam no presente marcando nossa contemporaneidade. Tem a ver com a forma em que o processo de conquista e colonização configura um novo momento histórico liderado pela Europa, enquanto um lugar de onde emana a matriz de superação e progresso que deverá alcançar todo o grupo humano. Esta etapa ou momento histórico instala e desenvolve um padrão de poder baseado em uma classificação mundial e racial do trabalho, na qual a ideia de raça e hierarquia étnico-racial global atravessa todas as relações sociais existentes, instalando novos significados para o mundo e a vida. A partir deste momento, se inicia a configuração e a instalação progressiva de novas identidades baseadas nas novas classificações e relações sociais hierárquicas de poder, que se produzem dentro deste período, tais como índio-negro/branco, patrão/operário, mulher/homem, civilizado/bárbaro, letrado/iletrado, sujeito/objeto, humano/não-humano e normal/anormal. Este padrão de poder não se formou de repente e para sempre, mas tem sido aprofundado à medida que expande e avança a matriz moderna ocidental como o modelo a seguir, ao mesmo tempo em que se invalidam, destroem e destituem outros modelos de interpretação, organização e gerenciamento da vida em comunidade, mostrando-os como um passado a ser superado. Portanto, a colonialidade se refere não somente à maneira em que o poder atua de fora produzindo dominação, mas como o modelo instalado é ensinado e aprendido pelos grupos subjugados de forma que acabam assimilando-o e aceitando-o como válido. O importante já não é só poder ver a atuação dos opressores, mas como a sua perspectiva e o seu ideário é (re)produzido pelos grupos que foram submetidos.

Pensar a colonialidade é pensarmos em nós mesmas (homens e mulheres) e em como acabamos sendo o tipo de povo, nação, cidadã que este modelo espera. É fazer uma revisão de nós mesmas e das políticas que desenvolvemos, da perspectiva de mundo que temos, das ideias de bem e superação que reproduzimos. Implica em voltar a pensar o nosso passado em outra chave, procurando os espaços de resistência, de tensão, de agência, de ruptura com a ordem política e epistêmica imposta. Vemos que esse tempo e sua história de opressão/dominação não podem ser entidades em sua complexidade se não entendermos como a colonialidade o atravessa e as resistências o conformam.

Pensar a relação entre (neo)colonialismo, neoliberalismo , colonialidade, racismo e militarização e todas as outras formas de controle da violência por parte do Estado, junto com a heterossexualidade como regime político, nos leva à produção de uma nova consciência do presente, um passado-presente-futuro heterogêneo, na qual vivemos ao mesmo tempo em distintos tempos, preocupações e horizontes utópicos que marcam nossos sentidos e significados de boa vida. Implica em entender o processo histórico mediante o qual acabamos sendo quem somos, pensando como pensamos, agindo como agimos, desejando o que desejamos. Implica em desfazer as interpretações universalistas sobre a sexualidade, o sexo, o patriarcado, a identidade, o corpo, a natureza. (1)

Abordar estas questões é importante para o movimento de lésbica feministas comprometidas com uma luta não só contra o regime heterossexual como substancial a nossos interesses, mas contra a matriz de opressão em seu conjunto, à medida que é aí onde a heterossexualidade como perspectiva e tratamento particular do corpo (pensado como sexuado e natural), como produção do desejo sobre esse corpo, como ordem e organização do Estado e de suas instituições, se funda, se (re)localiza e caracteriza, indivisível e co-constituída pela ordem política, econômica e social que surge da expansão do capital, da sociedade burguesa liberal e do projeto moderno colonial em seu conjunto.

A reflexão que propomos neste X Encontro de Lésbicas Feministas da Abya Yala é produto dos aportes e tensões que tem existido ao longo da história da luta lesbofeminista. Uma luta que, o para o caso da América Latina, teve que ir construindo sua própria agenda centrada na sua realidade de exploração e colonialidade.

Posicionamentos lésbico feministas em relação às políticas neocoloniais e neoliberais

Várias pesquisadoras situam o auge do pensamento e da ação política lésbica, enquanto um movimento próprio, na Europa e nos EUA durante a década de 1970, enquadrada no que algumas chamam de Segunda Onda Feminista e pelos acontecimentos de Stonewall em 1969. Nesse sentido, cabe indicar que esse levantamento da voz política lésbica resultou da ruptura com ambos movimentos: tanto com o feminismo resistente às críticas sobre o regime heterossexual, como o movimento homossexual misógino e androcêntrico.

De acordo com Jules Falquet, dentro desse novo movimento surgirá o feminismo lésbico, o lesbianismo radical e o lesbianismo separatista. O feminismo lésbico se caracterizará por uma forte crítica ao regime heterossexual como norma que interpreta e impõe regras sobre as relações sociais e econômicas entre homens e mulheres. Por sua vez, o lesbianismo radical, cuja principal representante é a Monique Wittig, retoma para a sua análise o trabalho das feministas materialistas francesas e define a lésbica como uma fugitiva do sistema, à medida que rompe com as imposições estabelecidas pelo regime heteropatriarcal: a lésbica não trabalha, não ama, nem serve aos homens. Por último, a autora indica a existência de um lesbianismo separatista que buscava a criação de comunidades formadas só por lésbicas.

Cabe mencionar que estas vertentes caracterizadas por Falquet correspondem mais à experiência e história do lesbianismo feminista na Europa e nos EUA, pois, ainda que na América Latina pudéssemos encontrar as influências de cada uma dessas correntes, teríamos que enquadrá-las e historia-las unidas aos contextos locais, determinados pelas políticas imperialistas, as relações norte-sul e as histórias de resistências múltiplas que definem nossos movimentos identitários. Além disso, podemos observar que a preocupação ou a pergunta explícita pelas políticas colonialistas e os efeitos dos contextos geopolíticos, em geral tem sido recebido menor atenção nas análises e lutas contra o regime heterossexual, como si este atuasse de maneira independente e da mesma forma para todas as pessoas, independente de sua cultura, origem, raça e classe. Já havia uma intensa análise sobre a classe e a influência do capitalismo como organizador da vida social de homens e mulheres, mas esta não se relacionou com a geopolítica do capital, dos corpos e do racismo.

Paralelamente a estes movimentos que tem gozado de maior influencia e reconhecimento histórico, na década de 1970 e 1980 o Coletivo do Rio Combahee faz uma aposta pela compreensão da opressão de forma não fragmentada, fonte da opressão principal que praticavam e pensavam as correntes lésbicas analisadas acima. Nesta coletiva participavam mulheres e lésbicas negras e de cor comprometidas na luta contra o classismo, o sexismo e o racismo. Para estas ativistas não era possível entender a opressão de maneira separada, nesse sentido a luta contra a imposição heterossexual não passava por uma política exclusiva entre lésbica que analisam e combatem como subordinação principal a lesbofobia ou a normatividade heteropatriarcal, senão que se tratava de criar uma frente comum das subalternas unidas pela experiência de opressão pela raça, classe, gênero e sexualidade contra todos os sistemas maiores de subordinação; algo que as aproximava não só das mulheres negras e de cor norteamericanas, mas também às do terceiro mundo, como se expressa abertamente na sua declaração de 1977.

Na América Latina, também na década de 1970 e 1980, o nascente lesbofeminismo teria um lugar nas organizações de esquerda, ao mesmo tempo em que se relaciona com os movimentos pacifistas, ecologistas, hippie, os coletivos estudantis e, certamente, com o feminismo. De tal maneira que a luta não se circunscrevia a uma agenda contra o heteropatriarcado, mas se articulava com outras demandas, como as lutas contra as ditaduras repressivas e as políticas imperialistas dos EUA, assim como com demandas e acompanhamento dos movimentos urbanos populares, sindicais e operários.

Nos anos 1990, após a consolidação dos processos democráticos na região, ganha força o processo de ONGeização, e a agenda de segmentação das lutas em nome de uma política de identidade indicou um caminho separado, que levou a muitas lésbicas feministas a convocar um “quarto próprio” em termos não só da definição do sujeito político principal, mas também dos temas de centrais e da agenda, distanciando o compromisso com outras lutas sociais. Contra esta corrente majoritária, no entanto, a corrente feminista autônoma continuou aprofundando e articulando com os movimentos indígenas, antimilitaristas, de afrodescendentes, pelo direito à terra e anticapitalista, evidenciando que é possível pensar a luta feminista e lésbica em consonância com outras lutas. De fato, a crítica autônoma às políticas de desenvolvimento empreendidas pelos países do Norte, por meio das agências de cooperação internacional e ONGs, abrange sérias reflexões sobre as estratégias neocoloniais e neoliberais que estas acarretam e seu possível impacto na região. Críticas que se estenderam ao avanço do movimento da diversidade sexual e queer nesses territórios.

Atualmente, as lésbicas feministas que aderem a uma crítica antirracista decolonial realizam uma forte crítica à colonialidade do poder e do saber, como forma de compreender a organizar a vida social, política e econômica da região, evidenciando o problema da dependência ideológica e epistêmica dos chamados países do terceiro mundo com os países imperialistas, assim como a relação entre as políticas neoliberais e as formas de organização social e política baseadas no modelo democrático formal. Elas nos mostram a colonialidade das categorias identitárias com as quais contamos – como mulher, homem, lésbica, gay, trans… – que são, em muitos casos, construções próprias da experiência histórica do Ocidente que, na sua tentativa de universalização, negam a possibilidade de existência de outras experiências históricas de pensar, dar significado e viver a sexualidade e a identidade pessoal. Com essa crítica, começamos a romper com a ideia de que todo modelo não pertencente à matriz moderna sempre é o passado da humanidade, e que todo passado sempre foi pior o algo a ser superado. Questiona-se a relação entre nossos projetos emancipatórios, as apostas de futuro que temos perseguido e o modelo branco liberal burguês, expressado e contido nas ideias de um progresso apoiado na sociedade e uma liberação sexual sem comparação na história da humanidade. Finalmente, nos tornamos conscientes de como todo esse ideário constrói uma versão de sujeito ou pessoa cujo horizonte de realização obedece, no fim das contas, ao relato produzido pela empresa colonizadora da modernidade ocidental. A reflexão decolonial analisa o sujeito mulher e o sujeito lésbica no cenário das relações norte-sul, onde as políticas neoliberais e neocoloniais apontam para a prescindibilidade e a exploração de alguns corpos (negros e indígenas), ao mesmo tempo em que os coloniza e tenta disciplinar.

Algumas perguntas para o debate:

1) Como uma posição antirracista e decolonial afeta a nossa análise do regime heterossexual? O que fica intacto? Ou só adicionamos uma luta simultânea conta a opressão racial?

2) Se partirmos da ideia de que a colonialidade impregna tudo e a classificação racial também, podemos seguir pensando em um regime heterossexual atuando universalmente contra um sujeito universal também, a lésbica (o “dissidente sexual”, qualquer que seja)? E de que maneira isso afeta as nossas lutas? De que maneira afeta o “nós”? De que maneira redefine as políticas de aliança e coalizão? De que forma afeta “o inimigo” a combater?

3) De que maneira as políticas dos movimentos de dissidência sexual, e particularmente, das lésbicas feministas, tem contribuído com as políticas imperialistas e os processos de ocidentalização? Como nós, lésbicas feministas antirracistas, nos posicionamos frente a essas políticas?

4) O que é fazer política lésbica feminista em contextos de exploração econômica e em comunidades mais vulneráveis? Como seria na Amazônia, em uma comunidade autônoma de Chiapas?

5) Como se transforma a ideia de um feminismo radical dentro de contextos assim? E o que isso tem a ver com as políticas de lésbicas feministas na Abya Yala?

6) De que maneira os contextos locais definem, limitam ou potencializam a ação lésbico feminista?

7) Como se redefinem os imaginários, os horizontes de utopia, a partir de posições antirracistas e decoloniais?

8) Como repensar as estéticas lésbicas – estéticas butch, queer, femme, caminhoneira, sapatona – de ascendência afro ou indígena em diferentes contextos: urbano-populares, classe média, rural, semi-rural, a partir de posições antirracistas e decoloniais?

9) De que maneira relacionamos tudo isso com o nosso entorno e com a recuperação da preocupação pela “comunidade” ou pelo “comunitário”? De que maneira esse interesse por restabelecer o valor e o sentido do comunal choca e nos faz questionar a aposta da radicalidade lésbica feminista? Quais desafios nos colocamos ao colocar essas visões em tensão? Como resolvemos?

Notas:

(1) Entendemos o Neliberalismo como o modelo econômico desenvolvido ao final da década de 50 e começo de 60, implantado na América Latina desde o final de 80. Basicamente estabelece o Mercado como o centro regulador da vida econômica, política e social. Para os Neoliberais, é necessário reduzir os custos sociais do Estado, ou seja, cortar os “gastos” públicos com saúde e educação, não mais direitos, senão serviços; privatizar os recursos naturais e sua exploração (Megamineração e usurpação de territórios ancestrais); flexibilizar o emprego, o que acarreta a perda da estabilidade e cortes nos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e, sem dúvidas, estimular tratados de livre comércio que pressupõe uma nova divisão internacional do trabalho, pilar dos processos de globalização.

Racismo e regime heterossexual, por Ochy Curiel e Xiomara Carballo

Esta é uma tradução que compõe uma série de três textos elaborados pela ekipa organizadora do X Encontro Lésbico-Feminista de Abya Ayla (X ELFAY, Bogotá, Colômbia, 2014), cujo objetivo era nortear as reflexões das participantes sobre os três eixos centrais daquele Encontro. Para mais informações sobre os ELFAY, veja o documento de memórias elaborado pelas compas da Colômbia: http://glefas.org/download/biblioteca/lesbianismo-feminista/memoria-x-elfay-colombia-2014-v.pdf

———————————–

Sub-eixo 2: Racismo e regime heterossexual

Por Ochy Curiel e Xiomara Carballo

a) O que entendemos por racismo?

O racismo se fundamenta na “ideia de raça”, produzida no começo da invenção da América e do capitalismo, na passagem do século XV ao XVI, e posteriormente foi imposta sobre toda a população do planeta como parte da dominação colonial europeia. Dizemos “a ideia de raça” porque as raças, como classificação humana, não existem, na verdade existem como ideia, como construção, a partir de lógicas de poder. Em outras palavras, trata-se de uma invenção baseada no determinismo biológico e cultural, que naturaliza as desigualdades e estabelece hierarquias entre os grupos humanos.

A partir da ideia de raça surgem classificações sociais como índios, negros, pardos, amarelos, brancos, mestiços; e também geoculturais, como América, Europa, África, Extremo Oriente, Oriente Próximo, Ocidente, definidas a partir da expansão do capitalismo mundial. Portanto, a ideia de raça é um resultado da dominação colonial moderna e, partir dela, se constrói o racismo, episteme central do colonialismo e da colonialidade contemporânea.

O racismo, deste modo, é parte de uma matriz de opressão, que têm gerado violência real e simbólica, xenofobia, discriminação e exclusão. Possui diferentes dimensões, níveis e expressões. Pode ser entendido em sua forma estrutural e impessoal, além de ser histórico e particular, de acordo com as realidades onde se concretiza.

b) O que entendemos por regime político da heterossexualidade?

Com base no lesbianismo feminista, tem-se analisado como a heterossexualidade não tem a ver com uma opção sexual dentro de um leque de sexualidades diversas, mas que se trata de uma instituição e um regime político baseado na ideologia da diferença sexual, que é naturalizada, um regime político que está sustentado na ideia de gênero binário (homens e mulheres tidos como homogêneos e, ao mesmo tempo, complementares). Trata-se de uma opressão porque a partir deste regime se definem tanto as relações sociais sistêmicas e estruturais, como também as relações interpessoais. Assim como o racismo, a heterossexualidade parte de um tipo de paradigma que define quem tem práticas sexuais ou relações sociais distintas da heterossexualidade como “outros” e “outras”, por meio de lógicas de poder e dominação que também geram violências.

c) O que entendemos por racismo?

O racismo, a heterossexualidade obrigatória e o classismo são regimes que se reforçam entre si para construir uma matriz de opressão. Estes regimes de opressão não podem ser analisados separadamente, porque em nossas realidades eles se manifestam juntos, coexistem e isso é fundamental para poder definir nossas práticas políticas como lésbicas feministas.

Podemos dizer que todas as lésbicas, independente de seu lugar de inscrição racial, de classe e o lugar de origem ou habitação, padecem da mesma condição de subalternidade? Acreditamos que há suficiente evidência histórica que nos mostra que não é assim: não é o mesmo uma lésbica branca em uma zona exclusiva de Buenos Aires, Santiago de Chile, Barcelona, São Paulo ou a Rua Reforma na Cidade do México, que uma lésbica indígena, afro ou popular nesses lugares ou em sua própria comunidade. Hoje em dia vemos como tem surgido uma política homonacionalista que ao mesmo tempo em que outorga direitos à população LGTTB, se associa às políticas racistas de países como Israel e EUA.

O Coletivo Rio Combahee, pertencente ao Feminismo Negro nos EUA, constituído por feministas e lésbicas negras de Boston, foram pioneiras em sistematizar uma proposta política que articulava o sexismo, o classismo, o racismo e a heterossexualidade, o que aparece em sua primeira Declaração de abril de 1977.

Cheryl Clarke, por exemplo, lésbica afroamericana, pertencente a este coletivo, relacionando capitalismo ocidental, escravidão e heterossexualidade obrigatória, afirmou:

Assim como a fundação do capitalismo ocidental dependeu do tráfico de escravos no Atlântico Norte, o sistema de dominação patriarcal se sustenta com a sujeição das mulheres por meio da heterossexualidade obrigatória. É assim que os patriarcas tem que louvar o casal menino-menina como algo “natural” para manter as mulheres (e os homens) heterossexuais e obedientes, da mesma maneira que o europeu teve que louvar a superioridade caucasiana para justificar a escravidão dos africanos.

A fim de concretizar ainda mais o que viemos discutindo, se analisamos em que se baseou a identidade nacional de nossos povos, a pesquisadora Breny Mendoza, feminista hondurenha, introduz a heterossexualidade nas análises sobre a mestiçagem como um dispositivo de poder, na conformação da sociedade colonial e pós-colonial de Honduras; análise que podemos extrapolar para outras realidades latinoamericanas e caribenhas.

Mendoza destaca três elementos importantes para analisar tal dispositivo de poder. Primeiro, o vínculo entre conquista, racismo e sexualidade, a partir do qual explica que a invasão dos corpos das mulheres, fundamentalmente por meio dos estupros cometidos por homens espanhóis contra mulheres indígenas e negras ou, em alguns casos, no marco de relações efêmeras. Segundo, o caráter heterossexual e o fator reprodutivo que regularam e regulam o regime da família patriarcal e o sistema de castas. Terceiro, o fato de que o sistema de castas conduziu a uma condição de ilegitimidade e de bastardia do mestiço durante a Colônia, o que afetou sua masculinidade e identidade até os dias de hoje. Para Mendoza, o conceito de mestiçagem foi construído como uma categoria heterossexual, pois implicou no produto híbrido da relação entre o espanhol e a mulher indígena ou negra, por meio da apropriação de seus corpos, sua sexualidade e força de trabalho.

A colonização e sua colonialidade se sustentaram (e continuam se sustentando) em uma série de mecanismos e instituições como a religião, a educação, a ciência, os estados, etc.

Uma destas instituições é a família patriarcal, pilar central do regime político da heterossexualidade. A família nuclear tem sido, fundamentalmente, uma ideologia que estabelece um ideal de família baseado na união de um homem com uma mulher, com filhos e filhas, e que é legitimada juridicamente por meio de um contrato (o matrimônio, preferencialmente, o em todo caso uma união de fato). No entanto, a realidade de muitos dos nossos povos é a existência de diversidades de parentescos que não correspondem à nuclearidade da família. Por exemplo, em muitas comunidades negras e indígenas, as famílias se estendem não somente à mãe, o pai, filhos e filhas, mas também ao avôs/avós, primos/primas, tios/tias, etc. O tipo de relação não se estabelece por meio de matrimônios, mas pela congenialidade (congeneo) e o amancebamento, enquanto formas mais relevantes para tais uniões. Esta ideologia, a da família nuclear, tem atravessado até mesmo muitos setores do movimento LGTBI que aspiram a formalizar esses tipos de uniões, mas para preservar a propriedade de bens, reproduzindo o modelo heterocentrado, pois este modelo reforça as estruturas de classe.

Por outro lado, vemos como hoje, por exemplo, nas políticas globais uma das formas em que o capitalismo funciona é por meio do modelo de acumulação primária – explorador-extrativista e financiador sob o domínio transnacional, que geralmente pertence a homens brancos, heterossexuais, com privilégios de classe, do Norte, mas também de nossos países (baseado em monocultivos, transgênicos, mineração a céu aberto, exploração energética como o petróleo, hidroeletricidade, expropriação da biodiversidade, etc.).

Esta acumulação significa o despojo, em muitos territórios, de seus recursos naturais e a superexploração da força de trabalho, que geralmente é pobre, camponesa, afro e indígena. Para poder garantir esse controle, as multinacionais – conjuntamente com os estados nacionais – necessitam da militarização, seja por meio dos exércitos ou forças paramilitares, o que acarreta o estupro de muitas mulheres e lésbicas, o controle da sua sexualidade, da sua mobilidade, das suas formas de vestir e agir, pois se assume que seus corpos e suas vidas não valem nada, são despossuídas de humanidade, e por isso são apropriadas, quando se assume que estão disponíveis para os homens armados. Aqui vemos perfeitamente a relação entre racismo, militarismo e regime heterossexual, no marco das políticas neocoloniais e neoliberais, unidos à pobreza.

Outra questão importante para a nossa análise tem a ver com o multiculturalismo. Nas décadas de 1980 e 1990, a maioria dos estados nacionais se definiu como multiculturais, plurinacionais e multiétnicos. Graças às lutas indígenas e negras e, ao mesmo tempo, aos interesses do capitalismo, por meio dos estados nacionais, os quais, ao reconhecerem certas culturas tidas como “particulares”, quiseram mostrar que respeitam a “diversidade”. Nesse sentido, tem-se reforçado a política de identidade que, apesar de ter sido um posicionamento legítimo a partir de lutas políticas, pode acabar em essencialismos que pressupõem em uma autenticidade cultural, relacionada ao regime heterossexual e que afeta especialmente as mulheres, lésbicas e outros sujeitos com sexualidades dissidentes.

É por meio desta política identitária que se busca uma origem mítica em que se baseia a aliança matrimonial ou outro tipo de união heterossexual. Neste marco, às mulheres de muitas comunidades indígenas e afro se pede o que Amrita Chhacchi denominou “a carga de representação”. Elas são construídas para carregar a representação de autenticidade, são as portadoras simbólicas da identidade e a honra da coletividade. Desta forma, as mulheres devem ter comportamentos “apropriados”. Como defendem Adrienne Rich e Monique Wittig, na lógica heterossexual os corpos das mulheres são “apropriados” para serem colocados a serviço, não só de seus maridos, amantes, esposos, mas também de uma coletividade completa. Esta autenticidade cultural tem a ver, além disso, com limitar as mulheres à esfera reprodutiva dentro de uma relação heterossexual. Assume-se que as mulheres devem “parir o coletivo”, ao ser as reprodutoras “biológicas” da nação, ou das culturas particulares, quem, além disso, deve sempre cuidar do produto dessa reprodução.

Muitas vezes, no marco do relativismo cultural, ainda que pretenda ser mais respeitoso, não deixa de ser um racismo (só que diferencialista), as lógicas patriarcais e heterossexuais de determinadas culturas são “toleradas”, porque se relacionam a tradições milenares, consideradas imutáveis e que se sustentam por meio do que Lorena Cabnal, do feminismo comunitário da Guatemala, denominou de heterossexualidade cosmogônica, para expor a justificativa da complementaridade entre homens e mulheres, que muitas vezes não evidencia as violências das quais as mulheres e as lésbicas já foram vítimas, sobretudo indígenas e negras.

Outro exemplo onde podemos ver a articulação entre o racismo e o regime heterossexual é a migração.

A “feminilização da migração” é um fenômeno que tem transferido a força de trabalho feminina do Terceiro Mundo e, dentro dele, de mulheres e lésbicas da Abya Yala, fundamentalmente para o trabalho doméstico e o trabalho sexual, ao Norte e Meio Oriente.

A divisão internacional do trabalho, sexual e racial, mas, principalmente, as leis migratórias, sob o pretexto de “conter a inevitável e ameaçadora onda de migrantes”, garantem que a dita mão de obra venda a sua força de trabalho em más condições, desprovidas de direitos mínimos, para que ofereçam um trabalho mais barato. Muitas mulheres e lésbicas estão expostas a uma regulamentação sobre migração, nacionalidade e cidadania que, no geral, é diferente a de muitos homens.

Efetivamente, a maioria dos homens migrantes, com exceção daqueles racializados, podem adquirir documentos de estadia legal por meio do trabalho (o que é bem menos frequente para mulheres e lésbicas). Entretanto, ao casar-se, é raro que os homens mudem quase que automaticamente de nacionalidade, situação muito mais frequente para as mulheres. Para muitas lésbicas, se não querem contrair matrimônio com um homem e não podem fazê-lo com uma mulher, a coisa se complica para buscar estabilidade laboral. Nesse sentido, o estado nacional, o sistema patriarcal e, consequentemente, o sistema heterossexual, estão estreitamente vinculados para regulamentar a circulação de pessoas, em particular de mulheres e lésbicas, mais ainda se elas são de países do chamado Terceiro Mundo, pobres, negras, indígenas ou mestiças pobres.

d) As construções dos desejos lésbicos

As posições de raça, classe, sexo/gênero e opção sexual incidem sobre nossos corpos, nossos desejos e definem muitas vezes de que forma e a quem desejar, amar e se relacionar. São permeadas pelas representações colonizadas de concepção do próprio desejo, do desejo do/da outro/outra e para a construção/desconstrução da própria estética. Nas práticas lésbicas, inclusive entre lésbicas feministas, nossos desejos geralmente estão atravessados pela colonialidade.

Os ideais sobre os corpos, cuidadosamente produzidos pelo capitalismo e pela colonialidade – mais uma vez apoiando-se na imbricação entre raça, classe e gênero –, definem as estéticas dos corpos “dignos” de serem desejados e amados. Será que os corpos das lésbicas indígenas são aqueles geralmente desejados pelas lésbicas feministas? Como se constrói o desejo pelos corpos das mulheres negras? Como a classe atravessa estes desejos, o que acontece com os corpos das lésbicas pobres, das favelas, de comunidades urbanas e rurais?

O imaginário que costumamos ter, por exemplo, das lésbicas indígenas, é muito parecido ao definido pela lógica colonial. Nós pressupomos que são assexuadas ou, muitas vezes, exóticas, justificando, desta forma, a hegemonia branca e branco-mestiça. No caso das lésbicas negras, estas são vistas como hipersexuais, reafirmando muitas das representações definidas pela colonização, pela colonialidade contemporânea e pelo racismo.

Do outro lado, algumas lésbicas indígenas e negras direcionam seus desejos a lésbicas brancas ou branco-mestiças como uma maneira de se sentirem respaldadas pela hegemonia racial e de classe.

Por outro lado, muitas lésbicas populares rompem com os estereótipos de gênero e assumem uma posição a partir de seus corpos, são transgressoras das expectativas sociais esperadas do ser “mulheres” ou lésbicas. São as sapatonas, fanchas, caminhoneiras, muitas delas de ascendência indígena e afro. Elas não são as mais desejadas, precisamente porque nossa política lésbico-feminista ainda está atravessada pelo racismo e a colonialidade.

Não negamos que existam relações interraciais que não reproduzam a dominação, e que não existam lésbicas feministas que não direcionem seus desejos a estas “outras” de “nós”. O que nos interessa é problematizar estas questões que formam parte da nossa ação política como lésbicas feministas. Estes são só alguns exemplos de como se articula o racismo com o regime heterossexual. A ideia é que nos permitam aprofundar e complexificar o sub-eixo que abordaremos no X Encontro Lésbico-Feminista de Abya Yala.

Algumas perguntas para o debate

1) Como estamos pensando a relação entre patriarcado, racismo, colonialidade e regime heterossexual?

2) Quais os efeitos de uma posição antirracista descolonial na nossa análise do regime heterossexual?

3) O que significa ser antirracista e quais as suas implicações para as práticas teórico-políticas das lésbicas feministas da Abya Yala?

4) Enquanto lésbicas feministas antirracistas, como tem se modificado nossas práticas em relação à construção/desconstrução dos nossos corpos e nossos desejos?

5) De que maneira ser lésbica feminista antirracista afeta minha relação com as outras corporalidades?

6) Como analisar as estéticas lésbicas – butch, queer, femme, sapatonas, fanchas caminhoneiras de ascendência afro ou indígena em distintos contextos: urbano-populares, classe média, rural, semi-rural – a partir de posições antirracistas e descoloniais?

7) Quais são os lugares de enunciação política como lésbica feminista antirracista e descolonial, resistindo dentro do regime da heterossexualidade obrigatória?

Militarismo, regime heterossexual e práticas de resistência, por Alejandra Londoño e Norma Cacho

Esta é uma tradução que compõe uma série de três textos elaborados pela ekipa organizadora do X Encontro Lésbico-Feminista de Abya Ayla (X ELFAY, Bogotá, Colômbia, 2014), cujo objetivo era nortear as reflexões das participantes sobre os três eixos centrais daquele Encontro. Para mais informações sobre os ELFAY, veja o documento de memórias elaborado pelas compas da Colômbia: http://glefas.org/download/biblioteca/lesbianismo-feminista/memoria-x-elfay-colombia-2014-v.pdf

—————————————–

Sub-eixo 3: Militarismo, regime heterossexual e práticas de resistência

Alejandra Londoño e Norma Cacho

a) O que entendemos por militarismo e militarização?

Para começar, parece-nos pertinente enunciar de maneira sucinta o que entendemos por militarismo e militarização, o qual implica inicialmente na enunciação e análise de duas dimensões: a material, com a qual nos referimos à militarização; e a ideológica, por meio da qual propomos a análise do militarismo. (1)

A militarização é, entre outras coisas, o uso das forças armadas para combater as ameaças internas o externas aos estados-nação, e a realização de ações policiais, como o combate ao crime organizado. Ela se refere, então, ao campo bélico e está associada aos fatos, acontecimentos e efeitos tangíveis ou explícitos; além disso, participarão desta dimensão os ordenamentos globais e locais da indústria armamentista, a seguridade nas armas imposta a partir da lógica dos estados nacionais, os exércitos, os conflitos armados internos, os serviços militares obrigatórios.

A força física e armada, utilizada desde o processo de colonização para a submissão dos povos originários e africanos e que, depois de séculos de modernização, continua sendo utilizada em uma ordem global para instalar 7 bases militares americanas na Colômbia, ou para submeter povos como o palestino, o curdo, o sarauí e, nas lógicas internas nacionais, para controlar um possível levantamento dos povos, ou para sustentar economias como a do petróleo e o narcotráfico. Além disso, tem sido uma ferramenta fundamental para a instauração do medo e a expansão de projetos como o neoliberalismo. Deste modo, se refere à dimensão material do militarismo e, com certeza, implica no controle das pessoas e dos territórios, incluídos os corpos das mulheres.

Poderíamos também agregar que o militarismo se constitui como instituição na condução política dos Estados. Assim, a lógica militar se instaura como a essência do poder do Estado, quando se entrega aos militares, tanto institucional como individualmente, o mando, o poder de decisão e a supremacia do poder.

Atualmente o militarismo conforma boa parte das práticas políticas, desde programas estritamente militares (ou seja, de segurança), até políticas econômicas, de produção, de “desenvolvimento” ou de cooperação. Provoca tanto violência direta (assassinatos, desaparecimentos, feminicídios, deslocamentos forçados, etc.), como violência estrutural, na medida em que é um mecanismo de controle das populações em prol das políticas econômicas neoliberais, da instauração de megaprojetos de investimento e do aumento da presença de empresas transnacionais. O militarismo conta com um ordenamento global, conseguido nos últimos séculos em boa medida graças ao papel transcendental dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos não intervém somente política e economicamente na vida dos territórios da Abya Yala (entre outros) mas, além disso, intervém militarmente com treinamentos, venda de armas, com a instalação de sistemas de vigilância e espionagem (incluída a instalação de bases militares, a cargo de um comando especial das forças armadas americanas, encarregado de controlar as ações militares de meio continente). A esta intervenção somam-se os acordos e iniciativas de cooperação com os governos subordinados, por meio dos quais pretendem estender não apenas sua influência nas políticas de segurança nacional dos países, sobretudo latinoamericanos, mas que a sua própria segurança nacional seja prioritária para outros países, particularmente com os quais divide fronteiras e interesses estratégicos.

A presença militar direta gera dúvidas e rechaço entre alguns setores da população e das comunidades, sobretudo os organizados. Por isso são acompanhados de múltiplos mecanismos de entrelaçamento com a população que aparecem como alheios à esfera militar, e que respondem diretamente às lógicas da militarização (entre os quais se destacam os programas das USAID – Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional). Contribuindo com dinheiro, assessoria, apoio tecnológico, capacitação ou questões similares, a USAID tem uma história vinculada aos golpes militares nas décadas de 60 e 70 do século XX. Nos anos posteriores às ditaduras militares, sua presença se tornou mais notória na região da América Central, marcada por guerras e, na atualidade, se estende visivelmente aos países estratégicos, como Haiti, Colômbia, México, Guatemala e Honduras, a quem foram outorgados um financiamento de 1224; 582; 290; 217 e 212 milhões de dólares, respectivamente, em apenas 3 anos, de 2010 a 2012.

Nos últimos anos, a estratégia norteamericana de dominação do mundo (a mesma que rege seus desdobramento e ações militares), além das econômicas, midiáticas e até culturais, se refere à “dominação de espectro completo”. Este é o conceito chave por meio do qual se reorganizaram os assuntos militares e políticos nos EUA desde o final da década de 1990. A doutrina de “dominação do espectro completo” supõe ocupar todos os espaços, todas as dimensões da vida, todos os lugares, dissuadir qualquer iniciativa contestatória, qualquer transgressão das regras táticas do poder e, não funcionando, aniquila-la. Abarcar todas as dimensões da vida supõe uma política combinada na qual o econômico, militar, midiático e cultural tenham objetivos comuns. Em termos econômicos, os megaprojetos de investimento marcam a amplitude da dominação cúmplice das redes privadas espalhadas territorialmente pelas empresas transnacionais; militarmente, o emprego de comandos, frotas, bases militares e leis contrainsurgentes universais que globalizam o terror e o disciplinamento; na cultura, a regulação da educação, suas formas e conteúdos devem orientar as sociedades em torno da visão de mundo dos dominadores, imposta pelos meios de comunicação massiva e outras políticas de controle.

Assim, podemos afirmar que nos encontramos frente a uma nova investida militar na América Latina, apoiada e promovida pelos governos em turno, subordinados aos interesses estratégicos e de segurança dos EUA. O governo americano, além de extrapolar, também impõe seus interesses bélicos, sob um novo esquema de ampliação das suas fronteiras, transnacionalizando sua guerra contra o terrorismo, usando a fachada da luta contra o crime organizado, particularmente o narcotráfico. Ainda que essa guerra se imponha com vários pretextos, no fundo seus objetivos são a expansão econômica e controle social e político dos povos e seus territórios, baseado na força militar. Os saldos deste cenário nos mostram condições de vidas deterioradas, aumento da violência estrutural e política, deslocamento e desaparição forçadas, orçamentos desviados das necessidades básicas da população para a compra de armas e a espionagem, um aumento das violações dos direitos humanos, a perda de liberdade de trânsito, assim como uma série de mecanismos contundentes de violência explícita contra as mulheres, por meio de estupros e torturas sexuais que implicam em um aumento porcentual dos feminicídios.

A dominação militarista implica, além disso, na criminalização dos movimentos sociais e também da pobreza. Assim, as novas políticas de segurança nacional promovem o endurecimento do Estado e o controle de um amplo espectro das populações. A ampliação de faculdades dos exércitos militariza regiões indígenas, campesinas e afrodescendentes onde existem processos organizativos de resistência às políticas neoliberais de controle geoestratégico dos recursos naturais, por exemplo. As lutas sociais ainda estão vivendo um contexto de militarização e contrainsurgência, no qual o Estado autoritário usa a violência seletiva, ocasionando desaparições forçadas, encarceramento e perseguição.

No entanto, com o objetivo de compreender a complexidade dos efeitos do militarismo inclusive em contextos não militarizados, consideramos necessário retomar o componente ideológico do militarismo, o qual tem sido abordado há bastante tempo pelos movimentos antimilitaristas. O campo ideológico do militarismo transcende a opressão bélica, ainda que consiga o seu sustento, expansão e controle em boa medida graças a ele. Consiste, portanto, no domínio social e cultural, na presença e na incorporação das lógicas e dos valores militares na cotidianidade das pessoas e nas formas de organização social.

É uma ideologia que se filtra nas bases culturais e sociais da população, como formas de resolver os conflitos ou de organizar a economia, as relações sociais e pessoais, entre outras. São os discursos, os meios e as mediações da quais se valem as estruturas militares para a sua permanência, para legitimar o uso da força, a eliminação sistemática e, portanto, a guerra.

Consideramos oportuno não perder de vista que a militarização e os efeitos do militarismo nem sempre são os mesmos, nem se manifestam com a mesma intensidade, portanto é importante nos perguntarmos sobre a sua presença nos territórios que não se encontram em guerras ou conflitos armados internos. É possível pensar em territórios onde não exista militarização? De acordo com a nossa leitura, após a recorrência histórica e colonial dos exercícios de coerção e imposição violenta, o militarismo se instalou como uma necessidade “natural” para a ordem social, conseguindo a legitimidade explícita da militarização. Dessa forma, não seria necessária a presença dos militares para comprovar a existência do militarismo.

Se ampliarmos a pergunta pelas manifestações do militarismo e da militarização em territórios aparentemente não militarizados, podemos tornar mais complexas até as conexões globais desta estrutura e da colonialidade do poder presente nas mesmas. Assim podemos problematizar os motivos pelos quais países como a Suécia, sem viver conflitos armados, seja um dos principais produtores de armas mundialmente; que o Congo seja onde se explorem as principais minas para a extração do coltão, um dos minerais mais usados na fabricação de mísseis mundialmente; que a Colômbia seja um dos países que mais gasta com defesa no mundo; e que o México seja um país completamente subordinado às políticas de segurança nacional militar dos EUA.

Finalmente (e reconhecendo que faltam muitos elementos para aprofundar), acreditamos que é necessário mencionar que, para refletir sobre o ordenamento global do militarismo, é possível propor sua análise a partir da sua imbricação como sistema com o colonialismo, o racismo, o patriarcado e o capitalismo. A proposta vai de encontro com a consideração de que o militarismo é muito mais do que os aparatos militares nas ruas; é a violência histórica tornada “natural” no heteropatriarcado capitalista e racista. É um dos meios para assegurar seu domínio e reproduzir uma ordem sistêmica que domina colonialmente populações inteiras. Isto é, no entanto, uma pergunta, à medida que continuamos a reflexão de considerar o militarismo um sistema de dominação particular imbricado com as demais dominações, ou se podemos considera-lo unicamente como uma manifestação-efeito de imbricação com os sistemas de dominação.

b) Como se relacionam o militarismo e a violência com o regime político da heterossexualidade?

Pensar a heterossexualidade como um regime político implica em entendê-la como uma estrutura de poder que ainda atua em todas as relações sociais e atravessa a economia, a política e o social, o qual torna necessário deixar de considerar a heterossexualidade só como uma prática sexual normativa, e entendê-la a partir de sua estrutura sistêmica, presente em todos os âmbitos da vida.

Nesse sentido, a heterossexualidade como regime se encontra na distribuição do poder, na divisão de gênero e racial do trabalho, em todas as normas sociais e culturais do sexo e do gênero, e no sexage “definido como uma dupla relação social de apropriação: uma apropriação privada, física, direta das mulheres em forma individual por parte de seus pais, maridos e namorados; e uma apropriação coletiva da classe das mulheres por parte da classe dos homens”. Esse regime política significa também a imposição e, portanto, a naturalização da diferença sexual, entendida como a concepção bimórfica de dois únicos sexos: homens e mulheres. Evidenciar tanto os argumentos ideológicos, como os efeitos materiais do regime político da heterossexualidade, supõe, como já mostrou Monique Wittig, entender que categorias como “mulher”, “sexo”, “homem”, “diferença” são construções históricas não universais com efeitos nas vidas das pessoas.

As estruturas materiais e ideológicas do militarismo são sustentadas, em boa medida, pelo regime político da heterossexualidade, daí que as forças armadas sejam uma das representações mais ostentosas da organização patriarcal. A uniformidade, a hierarquia do poder, o culto ao chefe, a obediência, a obtenção de qualquer interesse por meio da intimidação pelas armas o pela demonstração de força, a violência física, a competição e a exaltação da figura do macho fazem parte de um campo simbólico explicitamente heteronormativo.

Além disso, as estruturas militares são a reafirmação da concepção bimórfica dos sexos, assentada na exacerbação dos papeis designados a homens e mulheres, daí que o conceito de masculinidade esteja diretamente associado a homens, força, violência e armas, enquanto feminilidade está relacionado a mulheres, reprodução, submissão, trabalho sexual e cuidado. A partir desta lógica, as mulheres, além de “sujeitas” a proteger, são propriedade que os homens devem defender pelas armas (não é em vão que a maioria dos feminicídios em países como a Colômbia, por exemplo, seja nas mãos da polícia, de militares ou do narcotráfico, entre outros). No caso do México, apesar do aumento porcentual dos feminicídios estar relacionado com o contexto de violência militar frente à presença do crime organizado, as mulheres continuam sendo assassinadas pelos homens que consideram estes corpos seus pertences. Estamos falando do militarismo e da militarização como uma das estruturas por meio da qual historicamente se legitima e naturaliza o sexage, como forma de apropriação coletiva e individual das mulheres conseguidas com o uso da força.

No entanto, falar em apropriação coletiva e individual das mulheres no marco das estruturas militares tem outra série de implicações. Como já dissemos, as lógicas militaristas são estratégias colonialistas que não se esgotam com a implementação de planos de guerra, senão que estão associadas à imposição de projetos que buscam apropriar-se das terras e territórios habitados por comunidades indígenas, afrodescendentes e camponesas, assim como dos recursos naturais como a água, a terra, as sementes, etc. Neste processo, o militarismo, a violência e o regime heterossexual se relacionam na apropriação e abuso dos corpos das mulheres, que se convertem em objetos de disputa e objetivo de guerra.

Os estupros sistemáticos, entre outras formas de uso da força, em contextos de guerra ou conflitos armados, não são apenas uma expressão dos desejos pulsantes da tropa, obedecem a estratégias de intimidação contra a comunidade, servem para gerar deslocamentos, acender a territórios estratégicos, controlar e inclusive para saciar vinganças e demonstrar superioridade frente ao inimigo (daí que, por exemplo, no exército nacional colombiano esbravejem diariamente cantos de guerra como o seguinte: “guerrilheiro, filho da puta, arrancaremos os seus olhos, beberemos o seu sangue e estupraremos suas mulheres”). Evidentemente não estamos falando de todos os corpos, mas particularmente dos corpos de mulheres racializadas, indígenas, camponesas e urbanas empobrecidas, nos quais se materializam as expressões mais agressivas da guerra econômica e militar neoliberal.

O regime heterossexual, conjuntamente com o militarismo, defende a retórica patriarcal que intensifica as mensagens de domínio e controle contra as mulheres, potencializando eventualmente a violência feminicida, como um recurso de extermínio de mulheres racializadas.

Finalmente, parece-nos importante indicar que analisar as imbricações dos sistemas de opressão pela raça, sexo, gênero e classe com as estruturas da militarização é um exercício que abre muitas perguntas e campos de reflexão, uma vez que, como já mencionamos, a militarização (e o militarismo) não opera da mesma maneira em todos os territórios, o que significa pensar as experiências de todas com o objetivo de compreender as conexões e complexidades de uma estrutura tida como parte “natural” (e, portanto, ahistórica) das relações sociais.

Igualmente queremos mencionar que, até o momento, não conseguimos encontrar mais documentação que analise a relação entre o militarismo e a experiência lésbica. Sabemos que os estupros de lésbicas como medidas corretivas tem sido denunciados em diversas ocasiões e recentemente no território sul-africano. Sabemos que em territórios onde há conflitos armados agudos o armário se converte em uma estratégia de proteção e resistência para quem não pode nem andar de mãos dadas pela rua. No entanto, acreditamos que esta é uma problemática não só silenciada, mas também sobre a qual fizemos poucas perguntas. Portanto, consideramos que esta é uma pergunta central do X Encontro, que também pode constituir uma contribuição muito importante para o movimento lésbico feminista na Abya Yala, ainda mais quando estamos convencidas de que a rebeldia lésbica e feminista já é uma fuga do sistema e uma resistência às estratégias de dominação.

Algumas perguntas para o debate

1) Podemos considerar o militarismo e a militarização como um sistema que deve ser pensado de maneira imbricada à colonialidade, ao racismo, ao patriarcado, ao capitalismo; como uma estrutura que sustenta e permite s sobrevivência dos demais sistema de opressão; ou como um efeito dos sistema já mencionados?

2) É possível rastrear os efeitos particulares do militarismo e da militarização nas vidas das lésbicas? Como aprofundar essa análise, considerando que pouco foi dito a respeito?

3) O que significa fazer política lésbica feminista em contextos de militarização e conflito armado em zonas de influência narcoparamilitar?

4) Como a política lésbico feminista se articula com outras lutas, indígena, afro, da periferia, de jovens, etc., frente a estes contextos?

5) Como podemos entender o militarismo a partir da sua imbricação com o patriarcado, o capitalismo, o racismo e o regime heterossexual?

6) Como podemos articular ações lesbofeministas frente a invisibilidade dos efeitos das políticas militaristas nos corpos de mulheres e lésbicas racializadas?

7) Em que medida, como lésbicas feministas, reproduzimos a cultura militar em nossas experiências e relações?

Notas:

(1) Apesar de considerarmos oportuno fazer esta diferenciação para entender os alcances desta estrutura, é importante ter em conta que o militarismo funciona por meio da militarização, e esta se sustenta graças à legitimidade e os efeitos sociais e culturais que gera, ou seja, ao militarismo. Fazemos esta aclaração porque as duas dimensões que expomos fazem parte de uma mesma estrutura, mas consideramos que a sua revisão por meio dos campos ideológico e material possibilita fazer análises mais complexas, que nos permitam, por exemplo, entender o alcance do militarismo em territórios não militarizados.

Às feministas brancas, de Carol Camper

Este é um manifesto de uma escritora lésbica Negra que enfrenta o racismo de feministas brancas.

Vocês simplesmente não conseguem lidar com a gente tendo qualquer poder real.

SEU RACISMO ESTÁ APARECENDO quando nós somos invisíveis para vocês; um pensamento posterior para integrar suas organizações brancas.

SEU RACISMO ESTÁ APARECENDO quando em raiva frustrada você não entende porque não vamos fazer o seu trabalho sobre racismo por você. Faça vocês mesmo. Se eduque. Não peça para outra mulher negra te explicar tudo de novo. Leia um livro.

SEU RACISMO ESTÁ APARECENDO quando você presta atenção demais em nós. Nós ressentimos seu olhar examinador que revela o quanto somos esquisitices para vocês.

SEU RACISMO ESTÁ APARECENDO no seu medo covarde de nós; quando vocês mandam alguém para falar conosco em seu nome, talvez outra irmã, quando resolução de conflitos conosco significa chamar a polícia. Quando você ignora o que a polícia faz com pessoas Negras e os chama mesmo assim, seu racismo está aparecendo.

SEU RACISMO ESTÁ APARECENDO quando você abraça ansiosamente a mulher Negra solitária no seu coletivo, enquanto teme ressentindo, suspeitando e atacando um grupo vocal e assertivo de mulheres Negras. Uma mulher Negra você consegue lidar, mas mulheres Negras organizadas são um problema real. Você simplesmente não consegue lidar com a gente tendo qualquer poder real.

SEU RACISMO ESTÁ APARECENDO quando você comenta sobre nossas lindas roupas étnicas ou nos pergunta porque usamos dreads quando somos estranhas para vocês. Você faria o mesmo com um branco estranho vestindo Ralph Lauren e um page boy? Estes também são estilos étnicos.

SEU RACISMO ESTÁ APARECENDO quando você demanda saber nossa etinicidade, quando nós não aparentamos a sua ideia do que é uma pessoa Negra. Nós não somos contáveis para vocês por como nossos corpos são e nós não temos que ser “legais” com você e tolerar sua curiosidade.

SEU RACISMO ESTÁ APARECENDO quando você insiste em definir nossa realidade. Você não vive dentro das nossas peles, então não nos diga como devemos perceber o mundo. Nós existimos, assim como a nossa realidade.

SEU RACISMO ESTÁ APARECENDO quando nossa raiva te deixa em pânico. Mesmo quando não estamos com raiva de você ou do seu racismo, mas sim com algo simples e comum. Quando nossa raiva expressa se traduz a você como uma ameaça de violência, este é o seu medo de retribuição ou exposição reconhecido e isso revela a sua culpa.

SEU RACISMO ESTÁ APARECENDO quando você, por sua interferência, não vai nos permitir ter o nosso próprio espaço. Nós entendemos que você nunca esperou ter acesso negado a nada ou qualquer lugar, mas as vezes você deve ficar longe dos espaços de mulheres Negras. Você não precisa estar lá só para o caso de algo exótico estar acontecendo ou em caso de estarmos armando contra você. Nessas instâncias, vocês não são apenas presenças não-convidadas, você são infiltradas. *Este é um ato hostil.*

SEU RACISMO ESTÁ APARECENDO quando você chora, “Racismo inverso!” Isso não existe. Somente pessoas privilegiadas que nunca viveram discriminação pensam que isso pode ser “inverso”. *Isso significa que você pensa que não deveria acontecer com você, apenas com as pessoas com quem já acontecem – tipo a gente.*

SEU RACISMO ESTÁ APARECENDO quando você exclama que somos paranóicas e esperamos racismo em toda esquina. Racismo vive dentro desta sociedade num nível central. Se não estamos constantemente atentas, nós, enquanto pessoas, já estaríamos mortas a essa hora.

SEU RACISMO ESTÁ APARECENDO quando você clama que não é racista. Esta economia e cultura não existiriam sem o trabalho escravo para construí-los. A invasão e exploração das Américas dependiam da convicção de que pessoas de cor eram menos humanas. Sem isso, não poderíamos ter sido tão cruelmente usadas. Vocês cresceram em uma sociedade racista. Como poderiam não ser racistas? Você não pode simplesmente decidir que racismo é “ruim” e portanto você não é mais. Isso não é desaprender racismo. *Pessoas Negras não podem ser tão ingênuas.*

SEU RACISMO ESTÁ APARECENDO quando você pensa que todos os racistas são Nazis carregando cartas, ignorantes e violentos. Você está se enganando, mas não a nós, se você pensa que racismo se refere às ações e atitudes desconectadas e isoladas de pessoas más. A maior parte dos racistas são pessoas legais, especialmente neste país. Racismo é sistêmico e não pode ser separado desta cultura.

Nós não queremos testemunhar ou secar suas lágrimas. Sim, racismo machuca. Machuca você, mas por favor não cogite a noção de que machuca você tanto que nos machuca. Racismo *NOS MATA* não a vocês. Suas lágrimas não vão ganhar nossa simpatia. Nós não somos mais sua propriedade, portanto não precisamos mais tomar conta de vocês. Nós não queremos ver sua patetice, então pegue o seu trabalho com racismo para o seu lugar e o faça por lá.

ÀS FEMINISTAS BRANCAS, SEJAM VOCÊS LIBERAIS, RADICAIS, SEPARATISTAS, RICAS, OU NÃO – SEU RACISMO ESTÁ APARECENDO. VOCÊ PODE ESPERAR OUVIR DE MULHERES NEGRAS VOCAIS E ORGANIZADAS QUE ESTARAM MOSTRANDO EM SUA FRENTE.

Carol Camper é uma escritora lésbica Negra, artista visual, mão, e trabalhadora da saúde da mulher. Ela publicou em várias antologias e jornais. Ela é a editora de uma antologia de Mulheres Mestiças, publicada pela Sister Vision Press.

Lesbianismo: um ato de resistência, por Cheryl Clarke

Quote

Ser lésbica em uma cultura tão supremacista-machista, capitalista, misógina, racista, homofóbica e imperialista como a dos Estados Unidos é um ato de resistência – uma resistência que deve ser acolhida através do mundo por

todas as forças progressistas. Não importa como uma mulher viva seu lesbianismo – no armário, na legislatura ou na câmara. Ela se rebelou contra sua prostituição ao amo escravista, que corresponde à fêmea heterossexual que

depende do homem. Essa rebelião é um negócio perigoso no patriarcado. Os homens de todos os níveis privilegiados, de todas as classes e cores possuem o poder de atuar legal, moral e/ou violentamente quando não podem colonizar as

mulheres, quando não podem limitar nossas prerrogativas sexuais, produtivas, reprodutivas, e nossas energias. A lésbica – essa mulher que “tomou uma mulher como amante” – logrou resistir o imperialismo do amo nessa esfera de sua vida. A lésbica descolonizou seu corpo. Ela rechaçou uma vida de servidão que está implícita nas relações heterosexistas-heterossexuais ocidentais e aceitou o potencial da mutualidade de uma relação lésbica – não obstante os papéis.

Chamada

Salve lésbicas feministas e revolucionárias do estado de SP!

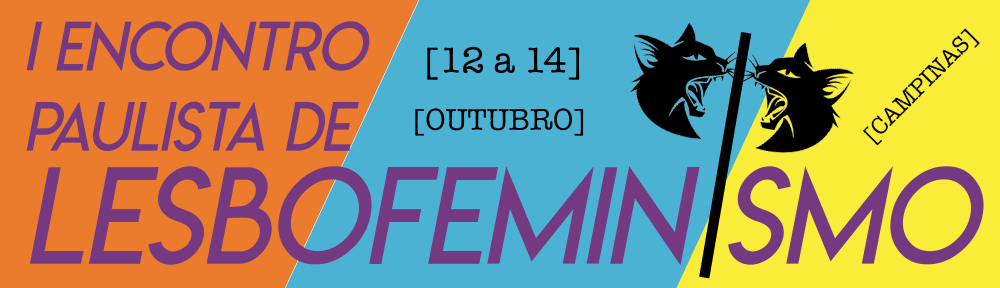

Para construir o I Encontro Paulista de Lesbofeminismo estamos buscando coletivas lesbofeministas e/ou sapatonas autônomas do estado de SP que produzam alguns dos materiais que necessitamos para começar a campanha financeira que auxiliará na difusão e organização do Encontro. Lembrando que o mesmo será entre os dias 12 e 14 de outubro na cidade de Campinas – SP.

Precisamos de orçamentos para os materiais abaixo, sendo que gostaríamos de personalizá-los com logos, imagens e frases que estamos desenvolvendo. São eles:

- Bottons;

- Adesivos;

- Imãs de geladeira;

- Eco Bags;

- Pochetes;

- Camisetas.

Se vocês produzem e/ou personalizam algum desses materiais e gostariam de colaborar com a construção de um espaço político de autonomia, apoio mútuo, horizontal, não-institucional, não-hegemônico, crítico à branquitude, anti-especista e anti-capitalista, mandem um inbox com o seu orçamento para a gente. Vale também aquela indicação de companheiras lésbicas e feministas que façam alguns desses trampos.

Queremos e precisamos da força das lésbicas autônomas para construir este encontro. O feminismo é a teoria, o lesbianismo é a prática!

Para mais informações sobre o evento, acompanhe nossas redes sociais: