Como síntese dos debates anteriores, esta atividade busca estabelecer acordos e compromissos para pensar propostas de articulação que deem movimento ao lesbofeminismo no estado de SP.

Como síntese dos debates anteriores, esta atividade busca estabelecer acordos e compromissos para pensar propostas de articulação que deem movimento ao lesbofeminismo no estado de SP.

Essa atividade propõe realizar um diagnóstico acerca das diversas expressões da violência lesbocida, por meio de analise de dados apresentados pelo “Dossiê Lesbocídio: as histórias que ninguém conta”. Buscamos mapear as diversas experiências de resistência lesbofeministas que estão se dando pelo estado de SP para, assim, poder localizar-nos e reconhecer-nos.

Essa atividade compõe o primeiro eixo do EPL, cujo o objetivo é fazer um resgate historico do movimento lesbofeminista latinoamericano. A partir de uma perspectiva crítica do presente, reinvindicamos as resistências lesbofeministas brasileiras como parte deste legado continental.

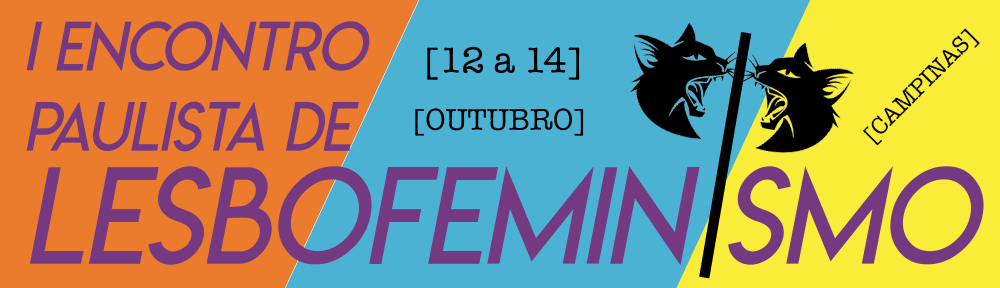

A programação do I EPL é fruto da nossa rebeldia lesbofeminista e da não aceitação do atual estado das coisas. Ao recuperar as trajetórias lesbofeministas latinoamericanas, buscamos entender como chegamos até aqui e realizar um diagnóstico de como nos encontramos. As lutas encampadas por nossas antepassadas são importantes referenciais que nos fortalecem e permitem que nos entendamos enquanto sujeitas dotadas de corpo, história, memória e projetos. Se nossa existência é também resistência, quem somos e onde estamos? Se não vamos mais aceitar o heteropatriarcado classista e racista, como podemos enfrentá-lo? Definitivamente não será sozinha, mas em coletividade, construindo um projeto político, uma ética lésbica e uma nova sociabilidade. Dividimos a programação em três eixos político-temáticos, de acordo com os dias do Encontro.

Que venha o I EPL!!!

EIXO 1: Encontros com o passado

Trajetórias do Lesbofeminismo na América Latina

Essa atividade compõe o primeiro eixo do EPL, cujo o objetivo é fazer um resgate histórico do movimento lesbofeminista latinoamericano. A partir de uma perspectiva crítica do presente, reivindicamos as resistências lesbofeministas brasileiras como parte deste legado continental.

EIXO 2: Diagnósticos do presente

Dossiê Lesbocídio e onde estão as resistências

Essa atividade propõe realizar um diagnóstico acerca das diversas expressões da violência lesbocida, através de análise de dados apresentados pelo “Dossiê Lesbocidio: as histórias que ninguém conta”. Buscamos mapear as diversas experiências de resistência lesbofeministas que estão se dando pelo estado de SP para, assim, poder localizar-nos e reconhecer-nos.

Quem é a sujeita lésbica?

Identificar as questões estruturais que permeiam a existência lésbica, como: trabalho, saúde, isolamento e branquitude, destacando, assim, conflitos internos ao movimento lesbofeminsita e revelando pontos comuns.

EIXO 3: Perspectivas de futuro

Construção de um projeto político lesbofeminista: articulação e sociabillidade lésbica

Como síntese dos debates anteriores, esta atividade busca estabelecer acordos e compromissos para pensar propostas de articulação que deem movimento ao lesbofeminismo no estado de SP.

Tradução de Gabi Estamira

PRODUÇÃO E REGIME HETEROSSEXUAL

A situação político-econômica no mundo ocidentalizado contemporâneo, essa forma de vida que chamamos capitalismo, se mantém pela exploração de recursos naturais que abastecem um modo de produção que gera riqueza apropriando-se da força de trabalho das pessoas. Então, podemos delimitar simbolicamente dois sujeitos, produzidos por e produtores do sistema: aquele que explora, o que se apropriou dos meios de produção; e aquele que é explorado, o que tem pra vender unicamente sua força de trabalho.

Para que aquele [1] que vende sua força de trabalho pudesse chegar ao lugar onde ocorre a produção (e aos locais de distribuição, publicidade e outras atividades que permitem e incentivam a realização do produto) houve um trabalho que tornou possível que ele tivesse onde passar a noite anterior com o mínimo de conforto que lhe possibilitasse o sono, havia vegetais, legumes, carnes ou outros alimentos cuja preparação foi feita necessariamente pra se tornassem comestíveis, houve inclusive roupa limpa. Ou seja, uma pessoa criou as condições necessárias que permitiram que ele comparecesse ao lugar de produção. A essa pessoa foi designado um trabalho que não se localiza nos espaços de produção, mas que é indispensável pra essa produção. Tal pessoa muito provavelmente era uma mulher, pois no capitalismo a responsabilidade pelo trabalho doméstico é determinada de forma diferente, conforme os corpos sexuados.

Os corpos que se pressupõem que tem, podiam ter ou tiveram, capacidade de gerar e/ou parir – esposa, mãe, vó, irmã, companheira – [2], são relacionados com o trabalho da criação e, como se fosse consequência lógica, são os encarregados do cuidado e do espaço doméstico. Para que o sujeito do capitalismo possa empregar sua força na produção, ocorre previamente o chamado trabalho reprodutivo [3], aquele sem o qual não seria possível a produção nem a reprodução.

Feministas materialistas[4] a partir da década de 70 mostravam como essas tarefas obedeciam a uma divisão sexual do trabalho. Conceito este que hoje é necessário matizar pois, naquela época, pretendia explicar que, enquanto às pessoas cujos corpos eram sexuados como masculinos se designavam geralmente os trabalhos produtivos, aos corpos sexuados como femininos, se designava o trabalho reprodutivo. No entanto, conforme foi se tornando mais sofisticada a exploração capitalista, se criou sobre os corpos com presumida capacidade paridora a exigência do cumprimento de mais jornadas no âmbito produtivo, sem que de nenhuma maneira isso significasse uma diminuição da carga das jornadas designadas de trabalho reprodutivo [5].

Diante deste fenômeno, distintas posições feministas têm proposto uma divisão igualitária das tarefas domésticas. No entanto, em muitas culturas as mulheres encontram sérias dificuldades em fazer cumprir uma divisão mais igualitária desse trabalho. Inclusive quando há homens dispostos a se encarregarem de tarefas do lar, socialmente se valora de forma diferente o trabalho realizado por um homem, que é tão sensível ou tão amável que faz tarefas “extra”, enquanto os trabalhos realizados por mulheres são invisibilizados porque é o que se espera delas, são naturalizados. Sendo, ainda, uma constante que elas levem a maior carga simbólica e material do trabalho reprodutivo.[6]

Quando, na unidade familiar, se tenta trocar o trabalho ou distribuir de outra maneira as obrigações propondo, por exemplo, que seja a mulher quem realize o trabalho produtivo, ou que ambos os membros o façam, a desigualdade salarial entre homens e mulheres [7], o teto de vidro [8] e as opções laborais atribuídas às mulheres dificultam essas formas distintas de se organizar. Nas palavras de Federeci: “as tentativas das mulheres de redistribuir as tarefas domésticas serão frustradas devido aos baixos salários que recebem no mercado de trabalho por conta dos preconceitos masculinos enraizados sobre o seu trabalho” (Federici, 2012, p. 80).

No século XXI, em diferentes regiões da América Latina e do mundo ainda vigora o modelo marido/provedor-mulher/cuidadora; mas, também, nas outras formas de organização, particularmente nos espaços urbanos, o trabalho se divide segundo o corpo sexuado; contudo, essa divisão não está diferenciada unicamente conforme o âmbito de produção/reprodução e muito menos é equitativa, ou distribuída em partes iguais, mas se determina um valor distinto às tarefas encomendadas a homens e a mulheres.

Mesmo trabalho produtivo: diferente salário e diferentes oportunidades de emprego. Mesmo trabalho reprodutivo: diferente carga segundo o corpo sexuado e diferente valorização social.

Esse processo contemporâneo de adequação às necessidades atuais do capitalismo perpetua a idéia da necessidade de uma família nuclear e termina determinando, tanto em tarefas produtivas como em reprodutivas, uma sobrecarga física, material e simbólica sobre os corpos com presumida [9] capacidade de gerar.

A esse respeito, Federeci expõe que as formas pelas quais se deposita o trabalho sobre os corpos das mulheres são distintas em cada país, sobre os mandados a respeito do exercício da maternidade, diz: “em alguns países nos forçam a produção intensiva de filhos, em outros nos intimidam a não nos reproduzirmos… Mas em todas as partes nosso trabalho é não remunerado e a função que exercemos para o capital é a mesma” (Federeci, 2012, p. 53).

Com base nisso, me pergunto: o que manteve, durante o processo histórico, o trabalho reprodutivo designado majoritariamente às mulheres?; o que sustenta a atual divisão sexual do trabalho? Ou seja, o que faz com que, nas sociedades, duas pessoas não consanguíneas e de sexos distintos vivam juntas e uma se ocupe do trabalho produtivo e outra tenha que participar diretamente na produção e além do mais lhe seja designado o maior peso do trabalho reprodutivo?O que impulsiona as mulheres, além de cumprir longas jornadas de trabalho assalariado, a lavar centenas de cuecas que não são suas durante toda sua vida?; A fazer o trabalho reprodutivo para si mesmas, para o “sujeito produtivo” [10], para seus filhos e filhas e, ocasionalmente, até para as gerações subseqüentes?; o que as leva a manter a ordem das coisas?; limpar ranho de crianças e passar noites em claro ao seu lado quando ficam doente; entre muitos outros afazeres sem remuneração financeira, servindo assim com seus trabalhos-corpos à manutenção do sistema mundo econômico? Poderia ser assim se não se construísse nas mulheres a convicção de que só é possível/desejável a vida em relação com um homem e com o trabalho designado por esta relação – esse trabalho que poucos consideram trabalho? [11]

Esse é um ponto medular: o pressuposto de que a maioria das mulheres (e dos homens) são heterossexuais por natureza é um muro teórico e político, afirma Rich. (1985, p. 38

)Se partimos de uma perspectiva biologista [12], pela qual a natureza humana está “determinada pelos nossos genes” e é imutável devido, justamente, à herança genética, não há mais possibilidades de relação entre homens e mulheres que aquelas que compreendem as funções reprodutivas e a criação das filhas e filhos durante seus anos mais vulneráveis. É, realmente, um muro teórico (e social) no qual as pessoas não temos outra possibilidade de nos relacionarmos e vivermos que não seja a determinada pelos mandatos “naturais”. No entanto, é possível uma análise política mais profunda. Wittig recorda como, nas últimas décadas, tem se revelado o caráter cultural das concepções do que, sem questionamentos, se havia considerado como proveniente da natureza. Porém, ela assinala que há um núcleo que ainda se resiste a ser questionado: essa relação obrigatória entre o “homem” e a “mulher”. Parece que esse núcleo é anterior a todo pensar científico, como se fosse uma essência natural, Wittig insiste: “como se fossem leis gerais que valem para todas as sociedades, todas as épocas, todos os indivíduos” (Wittig, 1978, p. 52).

A relação de vida erótica e/ou afetiva entre homem e mulher é realmente uma predisposição natural? Que significados sociais têm os processos fisiológicos como reproduzir, parir e a necessidade humana de vários anos de cuidado para poder sobreviver? Esses processos não são possíveis se não ocorre uma vida cotidiana construída com base em relações de homens e mulheres não consanguíneos em mútua dependência? Sociedades onde as relações entre homens e mulheres não consanguíneos dependentes material e fisicamente não sejam obrigatórias são viáveis? A quem e para que serve a construção social da heterossexualidade?

Nas sociedades capitalistas contemporâneas se constrói como destino a vida heterossexual das pessoas. O sentido da vida, com maior ou menor carga de romantismo, dependendo da cultura de que se trata, é viver em casal. Casal de corpos sexuados distintos preferentemente [13]. Além da construção midiática disso que ocidentalmente se chama “amor” como realização pessoal, é pertinente observar como o casal heterossexual acaba sendo tão útil, uma vez que o destino do casal será produzir e reproduzir. Aí está a família construída pelo mundo do capital.

O mandato ideológico de casal implica também na criação de futuras gerações de trabalhadores e trabalhadoras. Uma construção significativa útil para sustentar os alicerces da macroestrutura. Federeci aponta: “a família, tal como a conhecemos no ‘Ocidente’, é uma criação do capital para o capital, uma instituição organizada para garantir a quantidade e a qualidade da força de trabalho e o controle da mesma” (Federeci, 2010, p. 15).

Onde há indivíduos destinados ao trabalho produtivo, a outros-outras é designada a sobrecarga do trabalho reprodutivo e, ao mesmo tempo, os filhos e filhas recebem uma pedagogia imediata da naturalidade desta organização. Essa é, pois, a família – primeira forma de propriedade – que, de acordo com Engels e Marx, contém em sua forma inicial a mulher e os filhos como escravos do marido: “o direito a dispor da força de trabalho de outros… divisão do trabalho e propriedade privada são termos idênticos. Um deles diz, referindo-se à escravidão, o mesmo que o outro, referindo-se ao produto desta” (Engels y Marx, 1982, p. 32).

Desta forma, o sistema de produção determina modos de vida, a vida em família que, por sua vez, é o lugar do trabalho reprodutivo. Assim, resulta acertada a convenção social de que a família é o núcleo da sociedade (e do sistema econômico e político), e nesse ponto é possível observar como a heterossexualidade é o núcleo da família.

Então, se a heterossexualidade é uma estrutura que ordena em classes a sociedade inteira é, portanto, uma estrutura política e, finalmente, podemos conceber a existência de um regime heterossexual [14], um regime político indispensável à divisão sexual do trabalho e à designação do invisível trabalho reprodutivo.

Amplos setores da população não podem admitir a vida fora do regime heterossexual. Ele está impregnado nos corpos e no fazer cotidiano. A conseqüência desta marca que parece inapagável é que a mente heterossexual, de acordo com Wittig (1992, p. 3), não pode conceber uma cultura, uma sociedade onde a heterossexualidade não ordene não somente todas as relações humanas mas também a produção de conceitos e inclusive os processos que escapam à consciência. A heterossexualidade está impregnada na psique e na pele da população. Ela constrói corpos, desejos, vontades, valores, modos de andar pela vida. Uma vida cotidiana heterossexual.

Nesse ponto é preciso destacar que esta introjeção da heterossexualidade é uma forma concreta de opressão. Concordo com Wittig, que coloca que “os discursos da heterossexualidade nos oprimem no sentido de que nos impedem de falar a menos que falemos em seus termos (desde uma concepção heterossexual da realidade)… sua ação mais feroz é a tirania inflexível que exercem sobre nosso ser mental e físico” (Wittig, 1992, p. 2).

Assim, se bem a heterossexualidade e a atribuição de papéis de gênero atuais são uma construção que obedece a um processo histórico, sua ação opressiva concreta contemporânea responde hoje às necessidades do capitalismo, o possibilita e o perpetua, podemos aqui propor um jogo dialético: se reconhecemos que “o que os indivíduos são depende, portanto, das condições materiais de produção” (Engels y Marx, 1982, p.19), podemos também reconhecer que as condições de produção dependem das condições materiais possibilitadas pela própria heterossexualidade.

O capital se apropria do corpo do trabalhador na sua vida cotidiana e reprodutiva, das trabalhadoras por meio da heterossexualidade.

HETEROSSEXUALIDADE OBRIGATÓRIA

Nesse ponto, me interessa mostrar como o regime heterossexual atua sobre todxs xs individuxs mantendo o modo de vida capitalista, mas sobre a vida das mulheres ele se inscreve, além do mais, de forma obrigatória.

Começo por assinalar que aqueles cujo aspecto genital implicou que seus corpos fossem sexuados como masculinos estão socialmente obrigados a demonstrar sua masculinidade, no sentido de sua capacidade inseminadora, provedora e seu desempenho na produção. Qualquer atitude ou desvio da masculinidade e da heterossexualidade impostas é socialmente punido e desqualificado.

Não obstante o anterior, a heterossexualidade como obrigação atua de maneira particular sobre as mulheres constituindo-as em uma classe sexual, cujo trabalho é explorado por outra classe. Para explicar essa proposta é necessário observar como, sem que se contradigam os mandatos do regime heterossexual em relação à organização da vida social, o sistema capitalista constrói uma classe privilegiada cujos fundamentos são de homossexualidade concretamente masculina, ou seja, de amor-desejo-erotismo-afinidade entre aqueles que possuem um corpo sexuado masculino – essa afinidade tem níveis diversos conforme a identidade de gênero – pois as relaçoes de poder masculinas implicam certo grau de fraternidade, cumplicidade, solidariedade-amor entre eles, eufemisticamente “irmandades masculinas” (broderagem, camaradagem masculina) – na política, na trama social, nos acordos econômicos, nas criações culturais, ainda que sejam certamente relações atravessadas pela classe econômica e pelos interesses da mesma. Isto significa que o patriarcado capitalista é homossexual, no sentido da “identificação” [15] com o que é reconhecido como masculino.

As mulheres, entretanto, são socialmente inferiorizadas e construídas pela rivalidade entre si mesmas. O que não é acidental, como explica Rich. Elas são ensinadas a se identificarem com o masculino, uma vez que a masculinidade representa o poder em nossas sociedades: “A identificação com o masculino significa a internalização dos valores do colonizador e a participação ativa no exercício da colonização de si mesma e de seu sexo… coloca os homens acima das mulheres – inclusive elas mesmas o fazem – em credibilidade, status e importância na maioria das situações”. Como consequência disso, há a negação da importância das relações com outras mulheres: “a interação com mulheres é vista como uma forma menor de relação em todos os níveis.” (Rich, 1985, p. 20)

Assim, a impossibilidade de se relacionar-aliar a outras mulheres, a atribuição histórica de ser para o outro, tudo somado à vigilância social que ameaça constantemente com violência exagerada atualmente as mulheres, ao que parece pelo simples fato de serem mulheres [16], fazem da heterossexualidade obrigatória [17] não uma questão de sexualidade, de práticas sexuais ou de relações afetivas, mas uma marca política imposta concretamente às mulheres onde, por meio de mecanismos de disciplinamento e controle, naturaliza a heterossexualidade como “desejo” com o objetivo de assegurar “a lealdade e submissão emocional e erótica e a servidão das mulheres aos homens” (Rich, 1985, p.25), e eu acrescento: com o fim de dar continuidade aos sistemas econômicos e políticos que sustentam por essa lealdade e serviço – a heterossexualidade construída como a única possibilidade para o desejo, a vida e os corpos das mulheres.

Ou seja, já que as formas pelas quais se concebe a realidade são manifestações das relações sociais, a imposição da heterossexualidade às mulheres como a única realidade possível tem que ver com a relação corpo-trabalho e, para manter essa relação, é necessário que elas sejam constantemente disciplinadas a esta sujeição.

Ou seja, o pressuposto/a imposição/a naturalização de que o afeto e o desejo das mulheres está relacionado a um homem (ou mesmo o dos homens às mulheres, mas este não é agora o tema que me ocupa) não é inocente, tem um propósito: ao sustentar esse afeto e/ou desejo se difunde a ideia (ou imposição) de que a vida das mulheres se realiza e é plena quando relacionada à vivência partilhada com um homem, a uma sexualidade partilhada com um homem, à possibilidade de parir, à criação de filhas/os e, inclusive, mesmo na ausência ou morte desse homem objeto de afeto e desejo, ao serviço e cuidado que se dá a toda a rede de relações correspondentes, como filhos e parentes, que foi criada por esse vínculo ao homem. (A viúva que se responsabiliza emocional, afetiva e economicamente com trabalhos de cuidado da sogra, de cunhados, etc.). Isto significa que o trabalho das mulheres pertence a esse homem (e ao clã desse homem) ao qual ela foi socialmente destinada.

É importante apontar que essa destinação ocorre gerações antes do nascimento e se interioriza desde a infância, mesmo que esse homem ainda não exista como uma presença física em sua vida, mas como uma mera construção simbólica. Ou seja, desde muito pequena a menina é instruída para esperar a chegada do príncipe encantado, está predisposta a essa espera e é socializada para o trabalho que dela se exige quando o homem ao qual seu trabalho será destinado – poderia se dizer aquele com quem ela “escolher”[18] se casar – aparecer fisicamente.

Nota da tradutora: Acho que falta falar de outros papéis sociais da mulher. Esse me parece ser o da “mãe”. A mulher prostituída e destinada a essa exploração desde sua infância, apesar de passar pelo mesmo processo de doutrinação, tem outros símbolos e presenças simbólicas distintos..

Historicamente, há quem tenha rompido, de um modo ou de outro, com esse doutrinamento. Mulheres que não cumprem com a ordem do sistema mundo de assumirem o trabalho reprodutivo como destino. Mulheres que desafiam os estereótipos de gênero. Usam calças, frequentam as universidades, se negam a ser mães. Tais desafios obedecem ao contexto e momento histórico e são, muitas vezes, punidos socialmente por eles – verbal, econômica ou fisicamente.

Entretanto, essas rebeldes que não conseguem romper com a imposição da heterossexualidade também não rompem o vínculo de ser mulher para o cuidado de um homem, “O Homem”, mesmo que ele não exista fisicamente, ou existam muitos ou alguns eventualmente, sua existência simbólica é constante: “algum dia ela se casa”, “logo aparecerá quem a dome, quem a convença”. O desafio daquele que alcança a mulher inacessível é uma constante nos imaginários coletivos. Livros e filmes tem se ocupado de narrar incansavelmente como as mulheres de caráter indomável se submetem ou são submetidas quando aparece o “amor verdadeiro”, como aquelas já sendo maduras sentem a nostalgia daquele sonho nunca obtido e, por fim, encontram um companheiro da sua idade, ou ainda como aquelas tais como Penélope envelhecem esperando por “ele”. Um “ele” que ainda que exista apenas supostamente, é seu destino irrenunciável.

Uma mulher solteira é socialmente uma mensagem de eterna espera, o melhor que a ela se pode desejar é “logo aparecerá”. A sanção social e o burburinho sobre a que “ficou solteira”, essa ridicularização-lástima-vazio, a tristeza real ou imaginária da “solteirona” não rompem a regra, mas a reafirmam. Mais do que se negar a fazer o determinado socialmente, se trata de rebeldias individuais: “a solteira”, “a rebelde”, “a indomável”, “a solitária”. Um peso social pedagógico para aquelas que desobedecerem ou pensarem em desobedecer. A respeito da apropriação individual de seu trabalho, a princípio, as rebeldes podem escapar, mas ainda restam os irmãos, filhos, sobrinhos, pais, avós, doentes (homens ou mulheres) ao seu redor que requerem seus carinhos e cuidados. O trabalho reprodutivo é dificilmente renunciável.

Para as que não desobedeceram, seu trabalho pertence ao homem designado, também no período de trabalho efetivo durante a relação – trabalho doméstico, cuidados, afetos –, e pertence a ele mesmo quando o sujeito está morto ou desaparecido do entorno físico imediato por divórcio ou abandono, pois permanece o pertencimento de maneira metafísica nos laços subsequentes, emocionais e materiais, no cuidado de filhos ou familiares.

É por tudo o que foi dito que este sistema mundo é chamado de “patriarcado”, porque o resultado do trabalho das mulheres não as beneficia diretamente, mas continua pertencendo, como nas tribos nômades, ao “pai-varão”, ao que dorme ao seu lado e ao patriarca dono de todo o material e imaterial produzido por quem está sob seu “manto”, o manto do capital. Assim, desde o lesbofeminismo[19] usamos a denominação: “Heteropatriarcado” para indicar o caráter fundamental da heterossexualidade obrigatória como laço que mantém as mulheres presas a essa relação de corpo-trabalho.

Pro funcionamento desse sistema heteropatriarcal, se cria uma matriz, um molde que recentemente as feministas têm chamado de gênero, ou seja, uma ordem social que impõe papéis e mandamentos a homens e mulheres que – baseando-se no fato de ter nascido com tais ou quais genitais – designam um lugar determinado no trabalho reprodutivo e um lugar determinado no trabalho produtivo.

Como registrei acima, não se trata somente da divisão sexual do trabalho, mas que os trabalhos designados têm valores sociais distintos, sendo o reprodutivo o de menor valor. Se hierarquiza também o trabalho de acordo com o corpo sexuado de quem o realiza.

Essa dupla hierarquização dos trabalhos contribui para criar uma ideologia em que prevalece a desvalorização do “feminino”, dos trabalhos intelectuais, produtivos e reprodutivos das mulheres, cuja “realização” então teria que estar em outro lugar. Seguindo essa ideia, esse outro lugar de reconhecimento social no capitalismo para as mulheres está condicionado, geralmente, à obtenção de um vínculo afetivo com um homem para realizar o trabalho reprodutivo que lhe é determinado e à criação de futuros trabalhadores com toda a trama de produção-consumo-reprodução que se tece ao redor e que, curiosamente, sustenta a engrenagem capitalista e neoliberal.

De forma simples: as mulheres são convencidas de que, além de serem eficientes na produção e obterem posições mais ou menos privilegiadas dentro dela e de se prepararem academicamente – se é possível – para se destacarem, elas precisam de uma relação de casal (com um homem preferencialmente) e da maternidade para ter uma vida “realizada” ou “completa”. Esse convencimento é útil ao sistema de produção capitalista em várias dimensões:

1. A força de trabalho das mulheres diretamente explorada na produção. Em que, além do mais, a venda da força de trabalho feminina é mais barata que a masculina, portanto o capitalismo obtém lucro do trabalho feminino tanto em casa quanto na linha de produção. Um exemplo disso é o que ocorre nas empresas maquiladoras.

Maquiladoras são empresas que importam peças e componentes de suas matrizes estrangeiras para que os produtos sejam manufaturados, em geral, por trabalhadores que ganham um salário inferior ao daqueles que trabalham nas matrizes. instaladas na América Latina, onde o trabalho é feminilizado e a trama capitalista se tece de tal maneira que uma só pessoa encarna o trabalho reprodutivo – no âmbito doméstico, com a criação de futuros e futuras trabalhadoras – e, ao mesmo tempo, o trabalho produtivo, sendo uma mão de obra de salário muito baixo e sem benefícios.

Ainda mais, Mackinnon, em décadas anteriores, segundo análise de Rich, já documentava o fato de que as mulheres não somente ocupam um grande número de trabalhos de serviço e/ou de atenção ao “outro” (como secretárias, empregadas domésticas, enfermeiras, telefonistas, babás, camareiras), mas também que “a sexualização da mulher é uma parte do trabalho. O requerimento feito às mulheres de que proporcionem seu atrativo sexual aos homens… é o controle dos homens sobre a sexualidade das mulheres e o controle do capital sobre a vida laboral dos seus empregados” (Rich, 1985, p. 26). Ou seja, são trabalhadoras e se espera delas que cumpram sua função de trabalhadoras, mas também são mulheres e se exige delas que se comportem como mulheres, no sentido de que busquem agradar, cuidar e satisfazer, inclusive no espaço laboral. Exemplo disto é que no México é frequente encontrar nos anúncios de emprego para mulheres o requisito: “Boa aparência”, ou seja, que seu aspecto agrade ao empregador.

2. Elas vão realizar a maior parte do trabalho reprodutivo, servindo assim à produção não só de maneira direta, mas também de maneira indireta ao possibilitar que o cônjuge, as/os filhas/os e outras/os sob seu cuidado possam vender suas forças de trabalho.

“São necessários ao menos vinte anos de socialização e treinamento cotidianos, conduzidos por uma mãe não remunerada, para preparar uma mulher para esse papel e convencê-la de que ter filhos e marido é o melhor que pode esperar da vida”. Explica Federici (2010, p. 37), mas me interessa apontar que esses “20 anos” não são unicamente de preparação, também já são a exploração em si do trabalho reprodutivo das mulheres. O trabalho reprodutivo começa quando a menina apenas começa a caminhar: lhe são designadas cargas desse trabalho, repreendendo-a quando não se mantém agradável aos olhos dos outros e parabenizando-a por manter bem penteada a boneca, lhe é desginado fazer as compras básicas, deixar brilhantes os copos ou pôr a mesa adequadamente, fazer as tortilhas mais redondas, lavar bem os lenços, ou saber cozinhar desde pratos simples até os mais sofisticados enquanto cresce. Ou seja, desde seus primeiros anos as meninas já estão produzindo para o sistema que as explora.

Na idade adulta, as mulheres cumprem duplas ou triplas jornadas de trabalho e quando são velhas continuam tendo trabalho reprodutivo, como o cuidado das gerações seguintes. Um trabalho não remunerado, sem férias e que, além de tudo, não tem fim, pois nem sequer as idosas têm o direito de se aposentar, como ocorre com os trabalhos assalariados. A avó vai cuidar dos netos e bisnetos, vai preparar cafés da manhã, vai pagar contas, vai bordar guardanapos, vai cuidar dos doentes, vai regar as plantas, vai varrer a entrada da casa, o que seja possível… Trabalho não reconhecido, de nenhuma forma prestigiado, mas indispensável na divisão sexual do trabalho. Até que as forças vitais permitam, ela continuará trabalhando.

3. As mulheres contribuem pra preparação de novas gerações que servirão aos trabalhos produtivos e reprodutivos mediante o ensino de habilidades e competências para essas funções e a difusão da ideologia que permite a continuidade do sistema econômico e da divisão sexual do trabalho a partir da heterossexualidade. “Sonho te ver vestida de noiva entrando na igreja”, dizem – como se fosse um bom desejo – as mães, tias, avós para as meninas.

4. A heterossexualidade obrigatória, então, sustenta a divisão sexual do trabalho e, simultaneamente, a criação dos espaços físicos do privado e do público, uma vez que o trabalho reprodutivo se dá em espaços geográfica e materialmente determinados. Não é o âmbito da tribuna pública, nem é o local de produção. O âmbito do privado requer um espaço físico particular: pode ser um quarto, uma casa de madeira, uma mansão. O que ocorre ali, a transformação de produtos em alimentos, o cuidado das crianças, o cuidado de objetos e pessoas, a preparação para a produção, implica consumo, um modo de consumo determinado pelo modo de produção. Uma serpente devorando a si mesma.

Deste modo, é possível vislumbrar a utilidade política e econômica de construir nas mulheres a heterossexualidade que, por sua vez, permite o trabalho reprodutivo por meio da divisão sexual do trabalho como elemento indispensável para a continuidade do sistema de produção capitalista.

Para isso, o sistema realiza bastante propaganda para a naturalização da heterossexualidade, da maternidade e do que é “feminino”. As materialistas francesas nos anos 1970 falavam da classe social mulher, cujo trabalho é explorado pela classe social homem e pelo capitalismo numa instância mais geral. Escreve Federeci: “o gênero não deveria ser considerado uma realidade puramente cultural, mas deveria ser tratado como uma especificação das relações de classe” (Federeci, 2004, p. 27).

A outra parte da sujeição dos corpos e vidas das mulheres é realizada pela invenção do amor romântico, aquele que Rich chama de “a ideologia do idílio heterossexual”, que é aquela “projetada na jovem através dos contos infantis, da televisão, dos filmes, da propaganda, das canções populares, do luxo das bodas” (Rich, 1985, p. 35) e a monogamia [20]. Uma mulher pra um homem, pra vida toda… ideia tão romântica, tão desejada, tão hegemônica e tão útil para manter a fórmula da propriedade e da divisão sexual do trabalho.

Assim, a heterossexualidade obrigatória é pras mulheres uma classe feita corpo, encarnação de uma classe sexual-social.

Então, entendendo a heterossexualidade como regime político que sustenta o heteropatriarcado capitalista – já que possibilita as condições materiais para a produção a partir da apropriação do trabalho reprodutivo – e, dessa forma, o caráter da heterossexualidade obrigatória como dispositivo político sem o qual não seria possível a divisão sexual do trabalho; é preciso que as disciplinas sociais, econômicas, feministas, políticas, de saúde, bem como os movimentos sociais, comecem a conceber a crítica à heterossexualidade não como um exercício de “inclusão da diversidade sexual” [21], como se vem fazendo desde um discurso liberal do politicamente correto, mas sim reconhecer que uma crítica radical à heterossexualidade é imprescindível para a construção de alternativas ao capitalismo que devora vidas, corpos, trabalho, relações pessoais e os recursos naturais do planeta.

Enquanto se continue concebendo que lavar a louça ou a vida erótico-afetiva sejam assuntos que correspondem a uma pessoa, a um casal ou à intimidade do que ocorre dentro de uma casa e se continue invisibilizando sua dimensão política e suas implicações estruturais, será difícil desmontar a reprodução capitalista. Uma atitude revolucionária, então, é desheterossexualizar nossas concepções de realidade e de sentido da vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bunch, C. (1975). El lesbianismo y el Movimiento de Mujeres. USA. Diana Press.

Engels, F. & Marx, C. (1982). La ideología alemana. La Habana, Cuba. Ed. Pueblo y Educación.

Donnangelo, M. (1994). Salud y Sociedad. Guadalajara. Colección Fin de Milenio, Universidad de Guadalajara.

Federeci, S. (2004). Calibán y la bruja: Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid. Traficantes de Sueños.

Federeci, S. (2010). Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Madrid. Brooklyn/Oakland: Common Notions/PM Press

Wittig, M. (1992). El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Madrid, EGALES,

REFERENCIAS WEB

Arzate N. (2009). La mujer y el techo de Cristal en La Mujer en la Publicidad, Obtenida el 20 de agosto de 2015.Ciencia y desarrollo, Conacyt. Em: http://www.cyd.conacyt.gob.mx/238/A…

Organización Internacional del Trabajo (OIT) & Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2009), Informe Trabajo y Familia: hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social. Obtenida el 20 de agosto de 2015. ONU. Em http://www.adn.es/economia/20090611…

Ross, M. (2012). Entrevista a Federeci. Obtenida el 20 de agosto de 2015. La Hiedra. Em: http://www.rebelion.org/noticia.php…

REFERENCIAS HEMEROGRÁFICAS

Rich, A. (1985, noviembre). La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana. En Revista Nosotras. Madrid N.° 3, 1-36.

Fernández, M. (2014, enero a junio). Tendencias discursivas en el activismo de varones profeministas en México: algunas provocaciones a propósito del “cambio” en los hombres. En Revista Coexones. v. 2, n. 1, p. 31-56.

NOTAS

[1] No imaginário coletivo, aquele que vende sua força de trabalho é um homem operário/trabalhador, mas na prática também se trata de mulheres operárias/trabalhadoras. Por exemplo, em 2009, havia já 100 milhões de mulheres latinoamericanas, 53% da população ativa feminina, que trabalhavam fora e recebiam remuneração. (Organização Internacional do Trabalho [OIT] e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento [PNUD], 2009)

[2] Na América Latina, mesmo nos casos de quem pode se dar ao luxo de ter uma ajuda remunerada no trabalho reprodutivo, este é colocado em mãos de mulheres. São chamadas – muitas vezes, com tom depreciativo –: “a babá, a doméstica, a empregada, a diarista”. Não existem e soa ridículo quando se fala: “o babá, o doméstico, o empregado, o diarista”. Nota da tradução: cabe ressaltar que a observação vale para o âmbito privado, doméstico, onde se dá o trabalho reprodutivo; pois é comum a limpeza estar a cargo de homens e mulheres, em sua maioria negros e negras, no Brasil, em ambientes de uso coletivo, como empresas, restaurantes, instituições e outros.

[3] Trabalho reprodutivo: conceito desenvolvido por feministas próximas ao materialismo histórico que exploram a forma como o trabalho das mulheres é apropriado coletivamente, mas também individualmente. Esse trabalho é indispensável para a reprodução social e se refere a todo trabalho que permite a reprodução humana, como as atividades de cuidado, higiene, preparação de alimentos e tarefas domésticas, que geralmente é realizado por mulheres em diversos lugares do mundo, é pouco reconhecido socialmente e que, no entanto, é imprescindível para a vida cotidiana e para a produção e consumo. Nas palavras de Federeci: “a linha de montagem começa na cozinha, no banheiro, nos nossos corpos”. (La Hiedra en 2012)

[4] Como Colette Guillaumin, Paola Tabet e Nicole Claude Mathieu.

[5] Aproximadamente desde os anos 1960 e 1970 até agora, quando o sistema necessita, alguns designados com o sexo masculino assumem algumas tarefas relacionadas ao cuidado ou ao doméstico. No entanto, isso não rendeu nenhuma transformação na distribuição geral do trabalho reprodutivo. Inclusive, é um elemento de negociações de poder dentro do casal: “O homem que espera – e sutilmente exige – considerações especiais por cuidar dos filhos e filhas, por ir ao supermercado, por limpar a casa, por dar prazer a sua esposa, logo, o que supõe estar fazendo um favor ao mundo por aparentemente romper com a divisão sexual do trabalho. Sutil, uma violência sutil porque ainda se performam os papéis de gênero tradicionais, mas ocultando o mecanismo de opressão.” (Fernández, 2015, p. 41)

[6] A esse respeito, Rich, há 20 anos, escreveu: “uma grande quantidade de homens podia se encarregar da criação dos filhos sem alterar radicalmente a balança do poder masculino numa sociedade androcêntrica.” (Rich, 1985, p. 12)

[7] 54% das mulheres latinoamericanas que trabalham de forma remunerada o fazem informalmente (sem registro) e o salário que recebem representa 70% do que recebem os homens. (Organização Internacional do Trabalho [OIT] e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento [PNUD], 2009)

[8] Conceito criado pelos estudos de gênero que alude à dificuldade de alcançar altos cargos nos espaços de produção, em que as empresas não dão às mulheres responsabilidades maiores com o pretexto de serem mais emocionais, ou de terem filhos e colocarem a família ou o casamento ou o lar na frente do trabalho. Ao mesmo tempo que as mulheres vivem com culpa porque sentem que descuidam de áreas que aos homens não significam problemas; se seus filhos se sentem abandonados e elas não fazem a lição de casa com eles, mesmo que tenha quem resolva o assunto (babá, cozinheira…) elas carregam o peso de não contribuir com a estabilidade emocional dos filhos, ou de descuidar do marido, preocupações que não se repetem nos homens que participam na produção. (Arzate, 2009)

[9] Se presume a capacidade de parir por apresentar uma vulva como característica física visível, mas poderia não ser fértil, não ter útero ou, ainda, não estar em idade de reproduzir, mas se lê nesse corpo essa capacidade como se fosse um destino.

[10] Aquele socialmente reconhecido como o que produz material ou intelectualmente em troca de um salário.

[11] A esse respeito, Federeci escreve “O capital tinha que nos convencer de que é natural, inevitável e inclusive uma atividade que nos faz sentir plenas para, assim, nos fazer aceitar o trabalhar sem obter um salário em troca. Por sua vez, a condição não remunerada do trabalho doméstico tem sido a arma mais poderosa no fortalecimento da idéia geral de que o trabalho doméstico não é um trabalho, antecipando-se, ao negar-lhe este caráter, à possibilidade das mulheres se rebelarem contra ele”. (Federeci, 2010, p. 34)

[12] Assim chaman Lewontin, Rose e Kamin o determinismo biológico (1987, p. 18)

[13] Quando se trata de casais do mesmo sexo, a solução liberal atual ao seu questionamento implícito da heterossexualidade é reconhecer sua existência contanto que se cumpram os mandatos da construção social de uma família, ou seja, desde que esse casal cumpra os trabalhos socialmente designados úteis à produção e à reprodução.

[14] Conceito cunhado por Monique Wittig que mostra que existe uma estrutura da qual vem toda uma série de instituições, procedimentos e valores que sustentam o poder da heterossexualidade, regulamentando e controlando as sociedades contemporâneas, o que demonstra que esse poder é político. (Wittig, 1992)

[15] Utilizo o termo “identificação” como uma alusão à “ginoidentificação”, contribuição de Charlotte Bunch, uma das pioneiras da política feminista lésbica, que propôs que as lésbicas, que as mulheres identificadas com outras mulheres, se comprometessem politicamente com as mulheres como alternativa às relações opressivas masculinas/femininas (Bunch, 1975), pois, no caso dos designados socialmente como homens, esta “identificação” política não é somente uma proposta, mas algo que acontece de fato no cotidiano patriarcal.

[16] Distintas formas de lesbofobia, invisibilidade, violências econômicas, físicas, psicológicas e inclusive feminicídios.

[17] Conceito proposto por Adrienne Rich que explica como a heterossexualidade é imposta às mulheres como única possibilidade de existência a fim de construir as relações sociais de dependência com os homens (Rich, 1985).

[18] Desde que se pudesse escolher algo que é socialmente designado.

[19] O lesbofeminismo: é uma proposta teórica e postura política construída pelas lésbicas feministas que definem a heterossexualidade como um regime político.

[20] Considerando que nem o amor romântico nem a monogamia se vivenciam com os mesmos critérios – nem suas consequências na vida imediata – por homens e mulheres.

[21] Que finalmente é como se esteriliza um questionamento político de dimensões estruturais, convertendo-o em luta por direitos civis, casamentos e direito a ter uma hipoteca conjunta, construídos como necessidade de populações urbanas de classe média.

1. A opressão básica que lésbicas sofrem não é proveniente das LEIS, mas ao fato da sociedade patriarcal ser o completo oposto do lesbianismo. A sociedade patriarcal vê as mulheres como objetos que existem para o seu prazer. Lesbianismo é a prática de mulheres existindo para si mesmas e umas para as outras.

2. Não há forma alguma de reformas ou combinações de reformas mudarem a natureza básica dessa sociedade. Reformas são simplesmente mudanças na maneira como um grupo pequeno de homens brancos dominarão, mas não mudam o fato que eles dominam.

3. Reformas geralmente são voltadas contra nós porque nós não as controlamos. Por exemplo, reformas ligadas ao acesso ao aborto foram utilizadas para forçarem mulheres pobres a abortarem contra a sua vontade. (Isso não quer dizer que mulheres que lutaram pelo acesso ao aborto não se opusessem ativamente à esterilização e ao aborto forçados.)

4. Pelas razões listadas acima (que lésbicas são oprimidas pela própria natureza da sociedade patriarcal), lésbicas acabam lutando por reformas que não estão diretamente ligadas às nossas vidas.

5. Muitas das mulheres que lutam por algum tipo de reforma são desonestas com as pessoas que estão tentando “organizar politicamente”, já que estão cientes de todas as coisas descritas acima mas não as reconhecem e assumem para as pessoas. Assim, elas fomentam cinismo entre todas em relação a qualquer ação política.

“Problemas do nosso movimento”, da antologia separatista “For Lesbians Only”, por Alice, Gordon, Debbie e Mary, 1973

“Lésbica” é o único conceito que conheço que existe para além das categorias de sexo (mulher e homem), pois o sujeito designado (lésbica) não é uma mulher nem economicamente, nem politicamente, nem ideologicamente. O que constitui uma mulher é uma relação social específica com um homem, uma relação que chamamos servidão, uma relação que implica obrigações pessoais e físicas, e também econômicas (“atribuição de residência”, trabalhos domésticos, deveres conjugais, produção ilimitada de filhos, etc.), uma relação da qual as lésbicas escapam quando rechaçam se tornarem ou continuarem sendo heterossexuais. Somos desertoras da nossa classe (…).

Esta é uma tradução que compõe uma série de três textos elaborados pela ekipa organizadora do X Encontro Lésbico-Feminista de Abya Ayla (X ELFAY, Bogotá, Colômbia, 2014), cujo objetivo era nortear as reflexões das participantes sobre os três eixos centrais daquele Encontro. Para mais informações sobre os ELFAY, veja o documento de memórias elaborado pelas compas da Colômbia: http://glefas.org/download/biblioteca/lesbianismo-feminista/memoria-x-elfay-colombia-2014-v.pdf

———————————–

Sub-eixo 1: As políticas neoliberais e neocoloniais e o regime heterossexual

Por Celenis Rodriguez e Yuderkis Espinosa Miñoso

Introdução

Para muitas lésbicas feministas radicais, desde sempre foi importante pensar e definir a heterossexualidade como um sistema ou regime político, mais do que uma mera orientação sexual. É por isso que, para muitas de nós, a política lésbico feminista, mais do que uma política para o benefício próprio das lésbicas como uma identidade particular, tem sido uma política dirigida contra o avanço do patriarcado e a produção de sujeitos masculinos e femininos, na qual se sustenta. Entendemos por regime heterossexual, tal como propôs Wittig, o conjunto de discursos, instituições, mecanismos e práticas que organizam a vida social sobre a pretendida ideia da diferença sexual como algo natural ou dado, sobre o qual se funda toda sociedade ou comunidade. Para Wittig, a ideologia da diferença sexual instala a ideia da diferença entre os dois sexos, que tem efeitos não só no nível simbólico y na significação do mundo, senão efeitos materiais – econômicos e políticos – na vida de quem é definidos pela relação heterossexual como homens e mulheres. Para Wittig, a categoria de sexo, ainda que abstrata, produz materialidade à medida que define uma relação hierárquica e os sujeitos desta relação.

É interessante, no entanto, o que acontece com estas interpretações quando as submetemos a uma revisão crítica a partir das condições histórico-políticas que originam e possibilitam a experiência e a conformação da Abya Yala, enquanto um continente marcado pela ferida colonial e a colonialidade. A partir da radicalidade desta consciência, encontramos um problema general nestas teorias que foram produzidas na Europa e nos EUA, gozando de um privilégio de legitimidade e universalidade graças à maneira na qual, com a modernidade ocidental, estas regiões se instauraram como centros mundiais de produção de Verdade científica e objetiva. É importante dizer que a produção teórica feminista não escapou deste modelo de corte universalista, nem lésbico feminista, nem nenhuma tentativa de explicar a sexualidade, que foi em grande parte produzida nos centros hegemônicos de produção do conhecimento, de acordo com os mesmos padrões e a pretensão de generalização ao resto dos povos e culturas, sobre quais são as explicações e interpretações da experiência histórica do Ocidente, particularmente Europa. Entendemos que a experiência de pertencer a uma região que foi submetida ao extermínio sistemático, tanto material como simbólico, por meio do processo de colonização, sujeição, saque e exploração da população não é um dado menor que possa continuar sendo esquivado ou desconsiderado de uma teoria que explique a heterossexualidade como um regime e a diferença sexual como uma ideologia política que hoje funciona globalmente.

A diferença entre colonialismo e colonialidade

Antes de continuar, há uma diferença entre colonialismo e colonialidade, tal como estamos entendendo-os hoje na América Latina, que nós gostaríamos de explicar, já que, a nosso ver, nos ajuda a melhorar nossa interpretação do presente, permitindo superar uma perspectiva fragmentada da opressão para observar a maneira em que o racismo, o capitalismo neoliberal, a expansão e instalação do patriarcado e o regime heterossexual se codeterminam, de forma que é inadequada uma análise e uma política centrada em sua atuação separada, unívoca ou somatória.

Entendemos por colonialismo a política levada a cabo por algumas nações contra outros povos e/ou culturas, com o objetivo de subjugar, dominar, espoliar, subtrair seus bens naturais, culturais, materiais e simbólicos. O colonialismo implica em um país invasor, imperialista, e um/uns país/países dominado/s econômica, política, social e militarmente. O colonialismo está intimamente ligado ao surgimento e desenvolvimento do capitalismo e a uma economia de mercado, graças à qual ele conseguiu desenvolver-se e impor-se como uma perspectiva e um modelo econômico depredador, explorador e apropriador do excedente de mercadoria produzida pelos grupos e dos subjugados e escravizados pela empresa colonial, povos que foram inferiorizados como sem história, sem cultura, sem saber… gente não humana ou quase humana. Para várias teorias, o colonialismo e o capitalismo surgem conjuntamente desde o final do séc. XV com o chamado “descobrimento da América” e com a instalação e desenvolvimento de um comércio mundial de mercadorias e mão de obra gratuita escrava, que trabalha para a acumulação de riqueza das metrópoles.

São utilizadas as expressões neocolonialismo e neoliberalismo para expressar as formas atuais e as novas configurações que adotam o liberalismo econômico baseado no livre mercado (autorregulado de acordo com a lei do mais forte e mais dotado) e as formas contemporâneas de dominação dos países que surgiram depois dos processos de independência das regiões colonizadas. Como parte desta contemporaneidade, observamos situações específicas de dominação, exploração econômica e saque que vivemos nos nossos territórios. Estão relacionadas com os processos de marginalização e expulsão dos grandes grupos populacionais marginais que habitam as grandes cidades e centros urbanos; e com as novas tentativas de despojo e deslocamento forçado da população que tem vivido e resistido comunitariamente em territórios ancestrais fora do modelo dos estados-nação modernos. Hoje estas populações são submetidas a uma nova investida do Estado – e acordos com grupos econômicos transnacionais e o mercado –, que necessita destes territórios para instalar projetos de megamineração a céu aberto; privatizar as fontes de água potável; desenvolver a agricultura extensiva dependente de laboratórios que manipulam geneticamente as sementes e depredam, com sua cultura de maior lucro, todo o modelo anterior baseado em uma relação menos hierárquica entre o animal humano e o seu entorno.

A teoria feminista tem tentado demonstrar a relação entre colonialismo, capitalismo, patriarcado e regime heterossexual. Tentaram demonstrar a maneira com a qual o sistema capitalista se beneficia da divisão sexual do trabalho e do trabalho não assalariado das mulheres, que inclui tarefas reprodutivas e de cuidado que permitem assegurar a reprodução da força de trabalho e a raça. A partir de uma perspectiva materialista, a relação hierárquica do casal heterossexual homem-mulher é a que garante não só a dominação do par mulher, senão também a reprodução da força de trabalho e o capital. Para várias lésbicas feministas radicais, o lesbianismo se apresenta como uma relação não reprodutiva e, portanto, anticapitalista. Assim, autoras como Cheryl Clarke, lésbica feminista marxista e antirracista, pensam no lesbianismo como um ato de resistência, mostrando que este “tem toda a possibilidade de transtornar a heterossexualidade como um dos sistemas da opressão das mulheres, sempre e quando partir de uma visão antirracista e anticlassista”.

Desta maneira, nos últimos anos foi concebido o conceito de colonialidade para compreender a maneira pela qual o colonialismo não se refere somente a um momento histórico ou uma etapa do passado que parece ter sido superada com os processos de independência e de conformação dos Estados nacionais nos antigos territórios ocupados, mas remonta a um contínuo histórico cujos efeitos continuam no presente marcando nossa contemporaneidade. Tem a ver com a forma em que o processo de conquista e colonização configura um novo momento histórico liderado pela Europa, enquanto um lugar de onde emana a matriz de superação e progresso que deverá alcançar todo o grupo humano. Esta etapa ou momento histórico instala e desenvolve um padrão de poder baseado em uma classificação mundial e racial do trabalho, na qual a ideia de raça e hierarquia étnico-racial global atravessa todas as relações sociais existentes, instalando novos significados para o mundo e a vida. A partir deste momento, se inicia a configuração e a instalação progressiva de novas identidades baseadas nas novas classificações e relações sociais hierárquicas de poder, que se produzem dentro deste período, tais como índio-negro/branco, patrão/operário, mulher/homem, civilizado/bárbaro, letrado/iletrado, sujeito/objeto, humano/não-humano e normal/anormal. Este padrão de poder não se formou de repente e para sempre, mas tem sido aprofundado à medida que expande e avança a matriz moderna ocidental como o modelo a seguir, ao mesmo tempo em que se invalidam, destroem e destituem outros modelos de interpretação, organização e gerenciamento da vida em comunidade, mostrando-os como um passado a ser superado. Portanto, a colonialidade se refere não somente à maneira em que o poder atua de fora produzindo dominação, mas como o modelo instalado é ensinado e aprendido pelos grupos subjugados de forma que acabam assimilando-o e aceitando-o como válido. O importante já não é só poder ver a atuação dos opressores, mas como a sua perspectiva e o seu ideário é (re)produzido pelos grupos que foram submetidos.

Pensar a colonialidade é pensarmos em nós mesmas (homens e mulheres) e em como acabamos sendo o tipo de povo, nação, cidadã que este modelo espera. É fazer uma revisão de nós mesmas e das políticas que desenvolvemos, da perspectiva de mundo que temos, das ideias de bem e superação que reproduzimos. Implica em voltar a pensar o nosso passado em outra chave, procurando os espaços de resistência, de tensão, de agência, de ruptura com a ordem política e epistêmica imposta. Vemos que esse tempo e sua história de opressão/dominação não podem ser entidades em sua complexidade se não entendermos como a colonialidade o atravessa e as resistências o conformam.

Pensar a relação entre (neo)colonialismo, neoliberalismo , colonialidade, racismo e militarização e todas as outras formas de controle da violência por parte do Estado, junto com a heterossexualidade como regime político, nos leva à produção de uma nova consciência do presente, um passado-presente-futuro heterogêneo, na qual vivemos ao mesmo tempo em distintos tempos, preocupações e horizontes utópicos que marcam nossos sentidos e significados de boa vida. Implica em entender o processo histórico mediante o qual acabamos sendo quem somos, pensando como pensamos, agindo como agimos, desejando o que desejamos. Implica em desfazer as interpretações universalistas sobre a sexualidade, o sexo, o patriarcado, a identidade, o corpo, a natureza. (1)

Abordar estas questões é importante para o movimento de lésbica feministas comprometidas com uma luta não só contra o regime heterossexual como substancial a nossos interesses, mas contra a matriz de opressão em seu conjunto, à medida que é aí onde a heterossexualidade como perspectiva e tratamento particular do corpo (pensado como sexuado e natural), como produção do desejo sobre esse corpo, como ordem e organização do Estado e de suas instituições, se funda, se (re)localiza e caracteriza, indivisível e co-constituída pela ordem política, econômica e social que surge da expansão do capital, da sociedade burguesa liberal e do projeto moderno colonial em seu conjunto.

A reflexão que propomos neste X Encontro de Lésbicas Feministas da Abya Yala é produto dos aportes e tensões que tem existido ao longo da história da luta lesbofeminista. Uma luta que, o para o caso da América Latina, teve que ir construindo sua própria agenda centrada na sua realidade de exploração e colonialidade.

Posicionamentos lésbico feministas em relação às políticas neocoloniais e neoliberais

Várias pesquisadoras situam o auge do pensamento e da ação política lésbica, enquanto um movimento próprio, na Europa e nos EUA durante a década de 1970, enquadrada no que algumas chamam de Segunda Onda Feminista e pelos acontecimentos de Stonewall em 1969. Nesse sentido, cabe indicar que esse levantamento da voz política lésbica resultou da ruptura com ambos movimentos: tanto com o feminismo resistente às críticas sobre o regime heterossexual, como o movimento homossexual misógino e androcêntrico.

De acordo com Jules Falquet, dentro desse novo movimento surgirá o feminismo lésbico, o lesbianismo radical e o lesbianismo separatista. O feminismo lésbico se caracterizará por uma forte crítica ao regime heterossexual como norma que interpreta e impõe regras sobre as relações sociais e econômicas entre homens e mulheres. Por sua vez, o lesbianismo radical, cuja principal representante é a Monique Wittig, retoma para a sua análise o trabalho das feministas materialistas francesas e define a lésbica como uma fugitiva do sistema, à medida que rompe com as imposições estabelecidas pelo regime heteropatriarcal: a lésbica não trabalha, não ama, nem serve aos homens. Por último, a autora indica a existência de um lesbianismo separatista que buscava a criação de comunidades formadas só por lésbicas.

Cabe mencionar que estas vertentes caracterizadas por Falquet correspondem mais à experiência e história do lesbianismo feminista na Europa e nos EUA, pois, ainda que na América Latina pudéssemos encontrar as influências de cada uma dessas correntes, teríamos que enquadrá-las e historia-las unidas aos contextos locais, determinados pelas políticas imperialistas, as relações norte-sul e as histórias de resistências múltiplas que definem nossos movimentos identitários. Além disso, podemos observar que a preocupação ou a pergunta explícita pelas políticas colonialistas e os efeitos dos contextos geopolíticos, em geral tem sido recebido menor atenção nas análises e lutas contra o regime heterossexual, como si este atuasse de maneira independente e da mesma forma para todas as pessoas, independente de sua cultura, origem, raça e classe. Já havia uma intensa análise sobre a classe e a influência do capitalismo como organizador da vida social de homens e mulheres, mas esta não se relacionou com a geopolítica do capital, dos corpos e do racismo.

Paralelamente a estes movimentos que tem gozado de maior influencia e reconhecimento histórico, na década de 1970 e 1980 o Coletivo do Rio Combahee faz uma aposta pela compreensão da opressão de forma não fragmentada, fonte da opressão principal que praticavam e pensavam as correntes lésbicas analisadas acima. Nesta coletiva participavam mulheres e lésbicas negras e de cor comprometidas na luta contra o classismo, o sexismo e o racismo. Para estas ativistas não era possível entender a opressão de maneira separada, nesse sentido a luta contra a imposição heterossexual não passava por uma política exclusiva entre lésbica que analisam e combatem como subordinação principal a lesbofobia ou a normatividade heteropatriarcal, senão que se tratava de criar uma frente comum das subalternas unidas pela experiência de opressão pela raça, classe, gênero e sexualidade contra todos os sistemas maiores de subordinação; algo que as aproximava não só das mulheres negras e de cor norteamericanas, mas também às do terceiro mundo, como se expressa abertamente na sua declaração de 1977.

Na América Latina, também na década de 1970 e 1980, o nascente lesbofeminismo teria um lugar nas organizações de esquerda, ao mesmo tempo em que se relaciona com os movimentos pacifistas, ecologistas, hippie, os coletivos estudantis e, certamente, com o feminismo. De tal maneira que a luta não se circunscrevia a uma agenda contra o heteropatriarcado, mas se articulava com outras demandas, como as lutas contra as ditaduras repressivas e as políticas imperialistas dos EUA, assim como com demandas e acompanhamento dos movimentos urbanos populares, sindicais e operários.

Nos anos 1990, após a consolidação dos processos democráticos na região, ganha força o processo de ONGeização, e a agenda de segmentação das lutas em nome de uma política de identidade indicou um caminho separado, que levou a muitas lésbicas feministas a convocar um “quarto próprio” em termos não só da definição do sujeito político principal, mas também dos temas de centrais e da agenda, distanciando o compromisso com outras lutas sociais. Contra esta corrente majoritária, no entanto, a corrente feminista autônoma continuou aprofundando e articulando com os movimentos indígenas, antimilitaristas, de afrodescendentes, pelo direito à terra e anticapitalista, evidenciando que é possível pensar a luta feminista e lésbica em consonância com outras lutas. De fato, a crítica autônoma às políticas de desenvolvimento empreendidas pelos países do Norte, por meio das agências de cooperação internacional e ONGs, abrange sérias reflexões sobre as estratégias neocoloniais e neoliberais que estas acarretam e seu possível impacto na região. Críticas que se estenderam ao avanço do movimento da diversidade sexual e queer nesses territórios.

Atualmente, as lésbicas feministas que aderem a uma crítica antirracista decolonial realizam uma forte crítica à colonialidade do poder e do saber, como forma de compreender a organizar a vida social, política e econômica da região, evidenciando o problema da dependência ideológica e epistêmica dos chamados países do terceiro mundo com os países imperialistas, assim como a relação entre as políticas neoliberais e as formas de organização social e política baseadas no modelo democrático formal. Elas nos mostram a colonialidade das categorias identitárias com as quais contamos – como mulher, homem, lésbica, gay, trans… – que são, em muitos casos, construções próprias da experiência histórica do Ocidente que, na sua tentativa de universalização, negam a possibilidade de existência de outras experiências históricas de pensar, dar significado e viver a sexualidade e a identidade pessoal. Com essa crítica, começamos a romper com a ideia de que todo modelo não pertencente à matriz moderna sempre é o passado da humanidade, e que todo passado sempre foi pior o algo a ser superado. Questiona-se a relação entre nossos projetos emancipatórios, as apostas de futuro que temos perseguido e o modelo branco liberal burguês, expressado e contido nas ideias de um progresso apoiado na sociedade e uma liberação sexual sem comparação na história da humanidade. Finalmente, nos tornamos conscientes de como todo esse ideário constrói uma versão de sujeito ou pessoa cujo horizonte de realização obedece, no fim das contas, ao relato produzido pela empresa colonizadora da modernidade ocidental. A reflexão decolonial analisa o sujeito mulher e o sujeito lésbica no cenário das relações norte-sul, onde as políticas neoliberais e neocoloniais apontam para a prescindibilidade e a exploração de alguns corpos (negros e indígenas), ao mesmo tempo em que os coloniza e tenta disciplinar.

Algumas perguntas para o debate:

1) Como uma posição antirracista e decolonial afeta a nossa análise do regime heterossexual? O que fica intacto? Ou só adicionamos uma luta simultânea conta a opressão racial?

2) Se partirmos da ideia de que a colonialidade impregna tudo e a classificação racial também, podemos seguir pensando em um regime heterossexual atuando universalmente contra um sujeito universal também, a lésbica (o “dissidente sexual”, qualquer que seja)? E de que maneira isso afeta as nossas lutas? De que maneira afeta o “nós”? De que maneira redefine as políticas de aliança e coalizão? De que forma afeta “o inimigo” a combater?

3) De que maneira as políticas dos movimentos de dissidência sexual, e particularmente, das lésbicas feministas, tem contribuído com as políticas imperialistas e os processos de ocidentalização? Como nós, lésbicas feministas antirracistas, nos posicionamos frente a essas políticas?

4) O que é fazer política lésbica feminista em contextos de exploração econômica e em comunidades mais vulneráveis? Como seria na Amazônia, em uma comunidade autônoma de Chiapas?

5) Como se transforma a ideia de um feminismo radical dentro de contextos assim? E o que isso tem a ver com as políticas de lésbicas feministas na Abya Yala?

6) De que maneira os contextos locais definem, limitam ou potencializam a ação lésbico feminista?

7) Como se redefinem os imaginários, os horizontes de utopia, a partir de posições antirracistas e decoloniais?

8) Como repensar as estéticas lésbicas – estéticas butch, queer, femme, caminhoneira, sapatona – de ascendência afro ou indígena em diferentes contextos: urbano-populares, classe média, rural, semi-rural, a partir de posições antirracistas e decoloniais?

9) De que maneira relacionamos tudo isso com o nosso entorno e com a recuperação da preocupação pela “comunidade” ou pelo “comunitário”? De que maneira esse interesse por restabelecer o valor e o sentido do comunal choca e nos faz questionar a aposta da radicalidade lésbica feminista? Quais desafios nos colocamos ao colocar essas visões em tensão? Como resolvemos?

Notas:

(1) Entendemos o Neliberalismo como o modelo econômico desenvolvido ao final da década de 50 e começo de 60, implantado na América Latina desde o final de 80. Basicamente estabelece o Mercado como o centro regulador da vida econômica, política e social. Para os Neoliberais, é necessário reduzir os custos sociais do Estado, ou seja, cortar os “gastos” públicos com saúde e educação, não mais direitos, senão serviços; privatizar os recursos naturais e sua exploração (Megamineração e usurpação de territórios ancestrais); flexibilizar o emprego, o que acarreta a perda da estabilidade e cortes nos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e, sem dúvidas, estimular tratados de livre comércio que pressupõe uma nova divisão internacional do trabalho, pilar dos processos de globalização.

Esta é uma tradução que compõe uma série de três textos elaborados pela ekipa organizadora do X Encontro Lésbico-Feminista de Abya Ayla (X ELFAY, Bogotá, Colômbia, 2014), cujo objetivo era nortear as reflexões das participantes sobre os três eixos centrais daquele Encontro. Para mais informações sobre os ELFAY, veja o documento de memórias elaborado pelas compas da Colômbia: http://glefas.org/download/biblioteca/lesbianismo-feminista/memoria-x-elfay-colombia-2014-v.pdf

———————————–

Sub-eixo 2: Racismo e regime heterossexual

Por Ochy Curiel e Xiomara Carballo

a) O que entendemos por racismo?

O racismo se fundamenta na “ideia de raça”, produzida no começo da invenção da América e do capitalismo, na passagem do século XV ao XVI, e posteriormente foi imposta sobre toda a população do planeta como parte da dominação colonial europeia. Dizemos “a ideia de raça” porque as raças, como classificação humana, não existem, na verdade existem como ideia, como construção, a partir de lógicas de poder. Em outras palavras, trata-se de uma invenção baseada no determinismo biológico e cultural, que naturaliza as desigualdades e estabelece hierarquias entre os grupos humanos.

A partir da ideia de raça surgem classificações sociais como índios, negros, pardos, amarelos, brancos, mestiços; e também geoculturais, como América, Europa, África, Extremo Oriente, Oriente Próximo, Ocidente, definidas a partir da expansão do capitalismo mundial. Portanto, a ideia de raça é um resultado da dominação colonial moderna e, partir dela, se constrói o racismo, episteme central do colonialismo e da colonialidade contemporânea.

O racismo, deste modo, é parte de uma matriz de opressão, que têm gerado violência real e simbólica, xenofobia, discriminação e exclusão. Possui diferentes dimensões, níveis e expressões. Pode ser entendido em sua forma estrutural e impessoal, além de ser histórico e particular, de acordo com as realidades onde se concretiza.

b) O que entendemos por regime político da heterossexualidade?

Com base no lesbianismo feminista, tem-se analisado como a heterossexualidade não tem a ver com uma opção sexual dentro de um leque de sexualidades diversas, mas que se trata de uma instituição e um regime político baseado na ideologia da diferença sexual, que é naturalizada, um regime político que está sustentado na ideia de gênero binário (homens e mulheres tidos como homogêneos e, ao mesmo tempo, complementares). Trata-se de uma opressão porque a partir deste regime se definem tanto as relações sociais sistêmicas e estruturais, como também as relações interpessoais. Assim como o racismo, a heterossexualidade parte de um tipo de paradigma que define quem tem práticas sexuais ou relações sociais distintas da heterossexualidade como “outros” e “outras”, por meio de lógicas de poder e dominação que também geram violências.

c) O que entendemos por racismo?

O racismo, a heterossexualidade obrigatória e o classismo são regimes que se reforçam entre si para construir uma matriz de opressão. Estes regimes de opressão não podem ser analisados separadamente, porque em nossas realidades eles se manifestam juntos, coexistem e isso é fundamental para poder definir nossas práticas políticas como lésbicas feministas.

Podemos dizer que todas as lésbicas, independente de seu lugar de inscrição racial, de classe e o lugar de origem ou habitação, padecem da mesma condição de subalternidade? Acreditamos que há suficiente evidência histórica que nos mostra que não é assim: não é o mesmo uma lésbica branca em uma zona exclusiva de Buenos Aires, Santiago de Chile, Barcelona, São Paulo ou a Rua Reforma na Cidade do México, que uma lésbica indígena, afro ou popular nesses lugares ou em sua própria comunidade. Hoje em dia vemos como tem surgido uma política homonacionalista que ao mesmo tempo em que outorga direitos à população LGTTB, se associa às políticas racistas de países como Israel e EUA.

O Coletivo Rio Combahee, pertencente ao Feminismo Negro nos EUA, constituído por feministas e lésbicas negras de Boston, foram pioneiras em sistematizar uma proposta política que articulava o sexismo, o classismo, o racismo e a heterossexualidade, o que aparece em sua primeira Declaração de abril de 1977.

Cheryl Clarke, por exemplo, lésbica afroamericana, pertencente a este coletivo, relacionando capitalismo ocidental, escravidão e heterossexualidade obrigatória, afirmou:

Assim como a fundação do capitalismo ocidental dependeu do tráfico de escravos no Atlântico Norte, o sistema de dominação patriarcal se sustenta com a sujeição das mulheres por meio da heterossexualidade obrigatória. É assim que os patriarcas tem que louvar o casal menino-menina como algo “natural” para manter as mulheres (e os homens) heterossexuais e obedientes, da mesma maneira que o europeu teve que louvar a superioridade caucasiana para justificar a escravidão dos africanos.

A fim de concretizar ainda mais o que viemos discutindo, se analisamos em que se baseou a identidade nacional de nossos povos, a pesquisadora Breny Mendoza, feminista hondurenha, introduz a heterossexualidade nas análises sobre a mestiçagem como um dispositivo de poder, na conformação da sociedade colonial e pós-colonial de Honduras; análise que podemos extrapolar para outras realidades latinoamericanas e caribenhas.

Mendoza destaca três elementos importantes para analisar tal dispositivo de poder. Primeiro, o vínculo entre conquista, racismo e sexualidade, a partir do qual explica que a invasão dos corpos das mulheres, fundamentalmente por meio dos estupros cometidos por homens espanhóis contra mulheres indígenas e negras ou, em alguns casos, no marco de relações efêmeras. Segundo, o caráter heterossexual e o fator reprodutivo que regularam e regulam o regime da família patriarcal e o sistema de castas. Terceiro, o fato de que o sistema de castas conduziu a uma condição de ilegitimidade e de bastardia do mestiço durante a Colônia, o que afetou sua masculinidade e identidade até os dias de hoje. Para Mendoza, o conceito de mestiçagem foi construído como uma categoria heterossexual, pois implicou no produto híbrido da relação entre o espanhol e a mulher indígena ou negra, por meio da apropriação de seus corpos, sua sexualidade e força de trabalho.

A colonização e sua colonialidade se sustentaram (e continuam se sustentando) em uma série de mecanismos e instituições como a religião, a educação, a ciência, os estados, etc.

Uma destas instituições é a família patriarcal, pilar central do regime político da heterossexualidade. A família nuclear tem sido, fundamentalmente, uma ideologia que estabelece um ideal de família baseado na união de um homem com uma mulher, com filhos e filhas, e que é legitimada juridicamente por meio de um contrato (o matrimônio, preferencialmente, o em todo caso uma união de fato). No entanto, a realidade de muitos dos nossos povos é a existência de diversidades de parentescos que não correspondem à nuclearidade da família. Por exemplo, em muitas comunidades negras e indígenas, as famílias se estendem não somente à mãe, o pai, filhos e filhas, mas também ao avôs/avós, primos/primas, tios/tias, etc. O tipo de relação não se estabelece por meio de matrimônios, mas pela congenialidade (congeneo) e o amancebamento, enquanto formas mais relevantes para tais uniões. Esta ideologia, a da família nuclear, tem atravessado até mesmo muitos setores do movimento LGTBI que aspiram a formalizar esses tipos de uniões, mas para preservar a propriedade de bens, reproduzindo o modelo heterocentrado, pois este modelo reforça as estruturas de classe.

Por outro lado, vemos como hoje, por exemplo, nas políticas globais uma das formas em que o capitalismo funciona é por meio do modelo de acumulação primária – explorador-extrativista e financiador sob o domínio transnacional, que geralmente pertence a homens brancos, heterossexuais, com privilégios de classe, do Norte, mas também de nossos países (baseado em monocultivos, transgênicos, mineração a céu aberto, exploração energética como o petróleo, hidroeletricidade, expropriação da biodiversidade, etc.).

Esta acumulação significa o despojo, em muitos territórios, de seus recursos naturais e a superexploração da força de trabalho, que geralmente é pobre, camponesa, afro e indígena. Para poder garantir esse controle, as multinacionais – conjuntamente com os estados nacionais – necessitam da militarização, seja por meio dos exércitos ou forças paramilitares, o que acarreta o estupro de muitas mulheres e lésbicas, o controle da sua sexualidade, da sua mobilidade, das suas formas de vestir e agir, pois se assume que seus corpos e suas vidas não valem nada, são despossuídas de humanidade, e por isso são apropriadas, quando se assume que estão disponíveis para os homens armados. Aqui vemos perfeitamente a relação entre racismo, militarismo e regime heterossexual, no marco das políticas neocoloniais e neoliberais, unidos à pobreza.

Outra questão importante para a nossa análise tem a ver com o multiculturalismo. Nas décadas de 1980 e 1990, a maioria dos estados nacionais se definiu como multiculturais, plurinacionais e multiétnicos. Graças às lutas indígenas e negras e, ao mesmo tempo, aos interesses do capitalismo, por meio dos estados nacionais, os quais, ao reconhecerem certas culturas tidas como “particulares”, quiseram mostrar que respeitam a “diversidade”. Nesse sentido, tem-se reforçado a política de identidade que, apesar de ter sido um posicionamento legítimo a partir de lutas políticas, pode acabar em essencialismos que pressupõem em uma autenticidade cultural, relacionada ao regime heterossexual e que afeta especialmente as mulheres, lésbicas e outros sujeitos com sexualidades dissidentes.

É por meio desta política identitária que se busca uma origem mítica em que se baseia a aliança matrimonial ou outro tipo de união heterossexual. Neste marco, às mulheres de muitas comunidades indígenas e afro se pede o que Amrita Chhacchi denominou “a carga de representação”. Elas são construídas para carregar a representação de autenticidade, são as portadoras simbólicas da identidade e a honra da coletividade. Desta forma, as mulheres devem ter comportamentos “apropriados”. Como defendem Adrienne Rich e Monique Wittig, na lógica heterossexual os corpos das mulheres são “apropriados” para serem colocados a serviço, não só de seus maridos, amantes, esposos, mas também de uma coletividade completa. Esta autenticidade cultural tem a ver, além disso, com limitar as mulheres à esfera reprodutiva dentro de uma relação heterossexual. Assume-se que as mulheres devem “parir o coletivo”, ao ser as reprodutoras “biológicas” da nação, ou das culturas particulares, quem, além disso, deve sempre cuidar do produto dessa reprodução.

Muitas vezes, no marco do relativismo cultural, ainda que pretenda ser mais respeitoso, não deixa de ser um racismo (só que diferencialista), as lógicas patriarcais e heterossexuais de determinadas culturas são “toleradas”, porque se relacionam a tradições milenares, consideradas imutáveis e que se sustentam por meio do que Lorena Cabnal, do feminismo comunitário da Guatemala, denominou de heterossexualidade cosmogônica, para expor a justificativa da complementaridade entre homens e mulheres, que muitas vezes não evidencia as violências das quais as mulheres e as lésbicas já foram vítimas, sobretudo indígenas e negras.

Outro exemplo onde podemos ver a articulação entre o racismo e o regime heterossexual é a migração.

A “feminilização da migração” é um fenômeno que tem transferido a força de trabalho feminina do Terceiro Mundo e, dentro dele, de mulheres e lésbicas da Abya Yala, fundamentalmente para o trabalho doméstico e o trabalho sexual, ao Norte e Meio Oriente.

A divisão internacional do trabalho, sexual e racial, mas, principalmente, as leis migratórias, sob o pretexto de “conter a inevitável e ameaçadora onda de migrantes”, garantem que a dita mão de obra venda a sua força de trabalho em más condições, desprovidas de direitos mínimos, para que ofereçam um trabalho mais barato. Muitas mulheres e lésbicas estão expostas a uma regulamentação sobre migração, nacionalidade e cidadania que, no geral, é diferente a de muitos homens.